人と技術が高め合う日本流DX ~デジタルトリプレットの実践~

サイバーとフィジカルだけでは表現が困難な"人の知"に着目した「デジタルトリプレット」。この考え方を実践することで見えてきた、日本の強みや文化を生かした変革の方法とその先にある未来像について、デジタルトリプレットの提唱者である東京大学の梅田教授と、多くのDXの現場に携わってきたマクニカの阿部が理論と実践の両面から語り合いました。

【講演者】

|

|

目次

- 「日本流DX」推進のカギとなるデジタルトリプレット

- 熟練者の行動にはどのような「差分」が生じているのか

- デジタルトリプレットの考え方に基づき、システムと人間の暗黙知の相乗効果を創出する

- 日本流DXを加速させるための方法論

「日本流DX」推進のカギとなるデジタルトリプレット

阿部:今回は、東京大学大学院 工学系研究科 人工物工学研究センターの梅田 靖先生にサイバーとフィジカルの世界だけでは表現できない"人の知"に着目した「デジタルトリプレット」についてお話を伺いたいと思います。まずは、デジタルトリプレットとはどのようなものか、ご説明いただけますか。

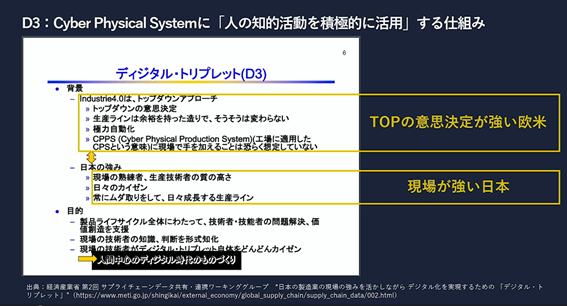

梅田:昨今の日本の製造業のデジタル化の歴史を振り返ると、その推進において、ドイツ発の「インダストリー 4.0」をはじめ、デジタルツインの導入が進みました。これにより、製造機器のデジタル化により物理世界のデータを収集してデジタル世界で分析した後、物理世界にフィードバックする、といった取り組みが加速しました。しかし、さまざまな製造システムから膨大なデータが収集され、可視化できるようになったものの、「製造現場で発生する問題の解決や改善活動に、それらのデータが十分に使いこなせていない」という声が多々、寄せられていました。

一方、日本の製造業の強みの源泉は、製造の現場に携わる方々の技術力の高さや、知見、ノウハウにあると考えています。事実、現場の方々の知見やノウハウによって日々の改善が行われ、生産システムがより良いものになっていた。そうしたことから、日本流のDXを推進していくためには、現場の方々の技術力、知見やノウハウをデジタルの仕組みのなかに取り入れる必要があると考えたのです。

つまり、欧米流の物理世界とデジタルの世界を融合させたデジタルツインに、さらに人間の知的活動世界を組み合わせたものが、「デジタルトリプレット」です。

阿部:トップの意思決定が強い欧米に対して、現場にノウハウが集まっている日本では「人の知的創造活動に着目する」ことが重要と考えられたわけですね。

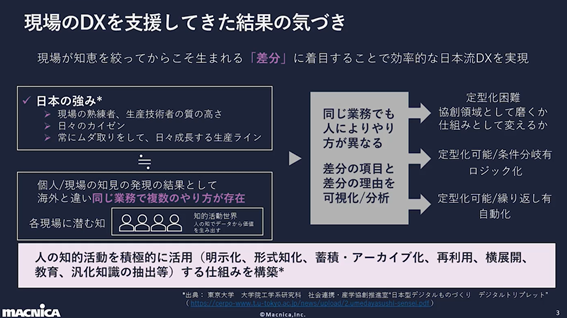

私自身も日々、企業の方々と会話を重ねるなかで、「日本企業がDXを実践していくうえでは、既存の業務プロセスを改めて見直す必要がある」と実感しました。そこで気づいたのが、同じ業務に携わっている人たちであっても、「人によって業務プロセスまったく違う」、すなわち「差分」が生じていたことです。当初、私はその差分を「標準化を進めるうえでの阻害要因」と捉えたのですが、梅田先生から、「日本流DXを推進していくうえでは、差分に着目しなさい」とアドバイスを頂きました。これは目からうろこでした。

梅田:うまく業務を行っている人と、そうでない人には行動に違いがあり、その行動の差分が生まれてくることには理由があるはずです。それを深堀りしていくことで、業務を改善していくうえでの重要なポイントが見えてくると考えました。

また、これまでも多くの企業において、熟練者のノウハウやスキルが何らかの形で明示化されてきたと思います。しかし、それが再利用されるケースは多くありませんでした。その理由は、個々人によって発生する差分が、明確に「形式知化」されていなかったからだと思います。

阿部:そこで「トップランナー」と呼ばれるような熟練者の方の仕事に着目して分析を行ったのですが、実際に人間の知的活動をシステムに取り入れていくにあたっては、3つに分類可能だと気づきました。はじめに定型化が可能なもので、繰り返し行われるものは「自動化」する。続いて、定型化が可能で、かつ、分岐が発生するものは「ロジック化」する。そして、定型化が困難なものについては「共創領域として磨き上げるか、仕組みを変えていく」、というものです。この分類を行うだけでも、デジタルトリプレットの考え方に基づいたプロジェクトを大きく前進させられるようになると考えました。

梅田:まさにお話されている通りです。個別の事例として取り扱うのではなく、言語化し、業務プロセスの形に落とし込んでいくことが重要ですね。

熟練者の行動にはどのような「差分」が生じているのか

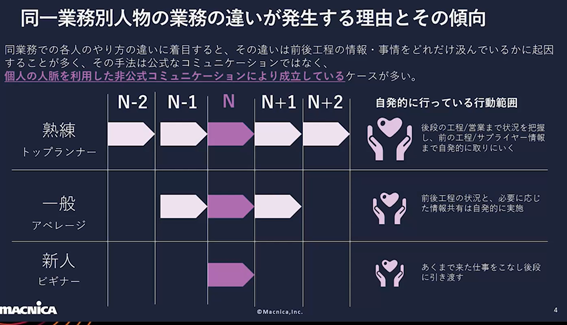

阿部:さらに、「トップランナーの仕事のやり方は、他の人と比べてどのような差があるのか」について、深堀りしてみました。そうすると、熟練者の方々は自身が仕事を遂行していくにあたって、自発的に前工程の情報を取りに行くとともに、次工程についても状況を予測したり把握したりしながら、自身の業務を立てつけていると分かりました。これは大小の差はありつつも、どの業種業界でも同様の傾向となりました。

また、トップランナーは社内のさまざまな部門の人々とのコミュニケーションを通じて、社有用な情報を得ています。そうした情報収集のやり方、そして、取得した情報の活用方法をシステムに落とし込めれば、日本の資産を活かしたデジタル化ができると気づきました。

それを考えると、デジタルツインやサイバーフィジカルシステムのコンセプトというのは、「結局、世界に先駆けて、日本企業がアナログでやっていたことなのだな」と、改めて気づかされた次第です。

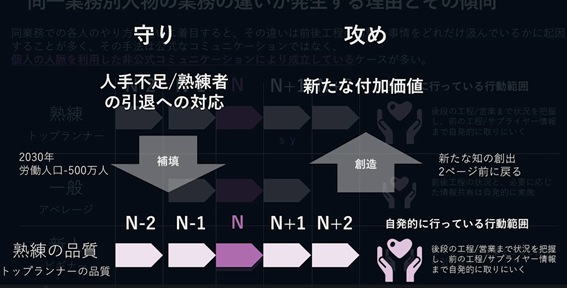

梅田:日本企業のデジタル化の歩みが遅い要因の1つには、これまでは熟練者の固有のスキルによって現場がうまく回ってきた、という日本の企業文化に起因する部分もあると思います。逆に言えば、業務改善のためのノウハウが属人化したままになっていたのですね。そうした熟練者のノウハウを取り出して、業務をスパイラルアップしていくような仕組みにはめ込んでいく。そのベースとなるものがデジタルであり、今後は、その仕組みをいかに構築していくとともに、活用していけるかが重要になるでしょう。

実際、これまでの日本企業では、終身雇用制度などにより、熟練者が在籍していることを前提とした業務プロセスが遂行されてきました。しかし、熟練者の退職や、少子高齢化に伴う労働人口の不足が危惧される昨今、人の知的活動のデジタル化を加速させ、さらなる流動化の時代に備えることが急務であると考えます。

デジタルトリプレットの考え方に基づき、システムと人間の暗黙知の相乗効果を創出する

阿部:欧米式の業務改革は、ベストプラクティスとされる標準的な業務プロセスを策定し、それを業務に適用していくというものです。一方、日本企業の場合、システムに合わせてプロセスを標準化するのではなく、業務内容に合わせてシステムを改修していくようなカスタマイズを行うことが主流でした。

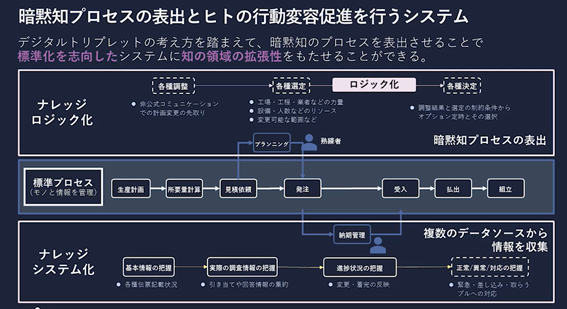

対して、デジタルトリプレットの考え方に基づき暗黙知プロセスを表出させることで、標準化を志向したシステムに対しても、人間の知の領域を加えることが可能となります。また、そのためには、標準プロセスの上下にある、ナレッジの部分を活用できる仕組みを作り上げていくことが大事だなと考えました。

梅田:デジタルトリプレットを自社のDXに取り入れていくにあたって、標準プロセスの策定は重要なポイントとなります。日本企業が抱える弱みの1つに、「ガラパゴス化」があるとよく言われていますよね。やはり、自分流ですべてを作り上げていった場合、変化の激しい時代においては、次なる成長の足かせになりかねないと思います。

そうしたことから、自社の現在の立ち位置を知るためにも標準的なプロセスを知ることが不可欠です。そのうえで、上下にある「ナレッジのロジック化」「ナレッジのシステム化」によって付加価値化が実現されます

阿部:先にも述べたような、熟練者が他者とのコミュニケーションを通じて行ってきた情報収集など、定型可能なものについては自動化などの「ナレッジのシステム化」によって実現できますよね。

一方、収集した情報の取捨選択や分析など、個人の「暗黙知」に関わる領域は「ナレッジのロジック化」が必要と考えています。「熟練者がどのような考えに基づき、実行動につなげていったのか」、複数の選択肢から決定に繋げていった知見をロジック化するというわけです。また、「ロジックは、状況に応じて変化する生き物のようなもの」とも考えており、そのシステム化に際しては柔軟性や拡張性も必要であると思います。

そして、プロセスの標準化は、自前で1から行うのではなく、良い事例があれば見習い、良いツールがあるのであれば活用する。また、ナレッジのシステム化も、自動化ツールなどを利用して、効率化する。そして、ナレッジのロジック化に注力することが、デジタルトリプレットを実践するためのシステム化には不可欠だと考えます。

梅田:なるほど。「ロジックが生き物」というのは面白い発想ですね。ロジックといえば、「一度ロジック化したものは、未来永劫維持し続けなければならない」といったようなイメージを抱えていましたが、継続的な業務の改善を行えるよう仕組みを実現していくためには、そのような発想も取り入れていくべきでしょう。時代とともにシステムはアップデートされ、人員も変わっていくなか、その変化がすぐに反映されるような仕組みを作り上げないと、すぐに陳腐化してしまいますからね。

日本流DXを加速させるための方法論

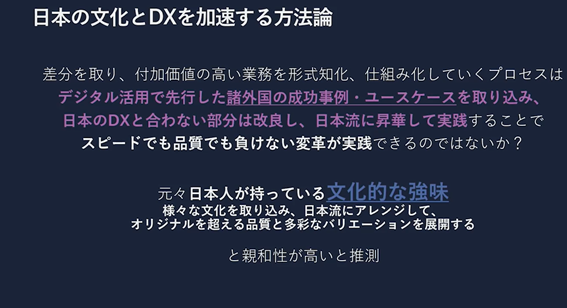

阿部:デジタルトリプレットの考えに基づきつつ、日本企業がDX加速させる方法論について考えたのですが、一企業の、自社内の知見やノウハウだけを取り入れるのではなく、成功している諸外国のDX事例をどんどん取り入れていくことも大事だと思っています。そのうえで、自社に適合しないものは改良していけばいい。

梅田:私もその意見に賛成です。そもそも日本は、さまざまな諸外国の文化を取り入れ、かつ、日本流に改良していくところが大きな強みであったわけですからね。

また、GDPが低成長期にあるなかでは、現状を維持するというメンタリティが強くなりがちなように感じます。そうした状況に対して、DXが1つの刺激となり、それによって職場や企業がどんどんスパイラルアップの軌道に乗っていくことに期待しています。

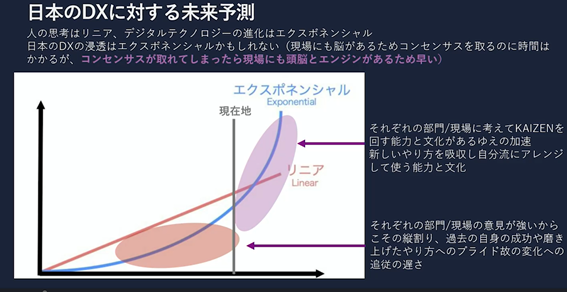

阿部:最後に日本企業のDXに対する未来予測について触れたいと思います。一般に人間の思考は一定の比率で伸びていくようなリニアなものであり、デジタルテクノロジーの進化は、指数関数的に急激な成長を遂げていくエクスポネンシャルなものであると言われています。日本のDXを考えた場合、いったん社内のコンセンサスが得られたなら、現場に脳があるからこそ、エクスポンネンシャルに進んでいくものであると予測しています。

梅田:実際、日本企業に目を向けると、次なる成長に向けた潜在的なエネルギーが、ふつふつと湧き出し始めているように感じます。そして、そのエネルギーを一気に放出させるための、「背中からの一押し」を皆が待っているようにも思えます。多くの企業がデジタルトリプレットの考えに基づく日本流DXを実践することで、次なる成長を遂げていくことを期待しています。