DOCOMO Euro-LabsのCEOと語る世界の6G最新動向と、日本企業が今準備すべきこと

次世代通信技術6Gの中心に迫る本講演では、通信インフラの進化、標準化の重要性、さらにはIoTやAIを活用した未来社会のビジョンが議論されました。本記事では、DOCOMO Euro-LabsのCEOとマクニカが描く通信の未来像や、6G時代に向けた日本企業の課題と展望をご紹介します。

【講演者】

|

|

目次

- 通信規格の国際標準化を目指し、数々の国際会議へ参加

- 6Gへの移行を目指す中で残り続ける2Gや3G

- 6Gの可能性について通信事業者が提供すべき価値とは?

- 世界で議論される4つのメガトピックを語る

- 6G時代を迎えるにあたって日本の企業が取り組むべきこと

通信規格の国際標準化を目指し、数々の国際会議へ参加

宮城:今回はドコモ・ユーロ研のCEOである田中様に、世界の6G最新動向や日本企業が今準備すべきことについて伺います。早速ですが、ドコモ・ユーロ研の取り組みについて教えていただけますか。

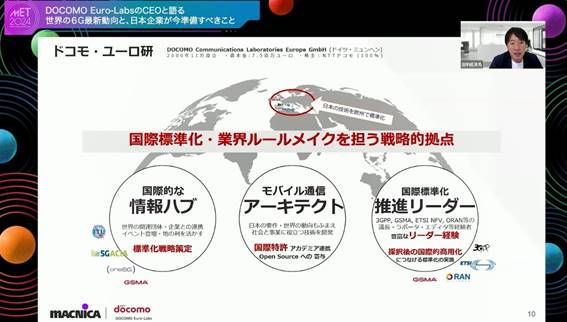

田中:ドコモ・ユーロ研では、通信の国際規格を決める「国際標準化」に取り組んでいます。技術開発は日本で行いますが、その技術を国際規格に採用させるため、国際会議が集中するヨーロッパに拠点を構えています。

国際会議への参加は、いわゆるロビー活動のような意味合いを持っていて、日本代表として新技術を持ち込み、規格に採用されるようリーダーシップを発揮しています。サッカーのFIFAが国際ルールを統一するように、通信規格も会議で統一されることで、世界中で同じ仕組みが使えるようになります。

我々は、通信分野の国際標準化に関わる立場から、「5年、10年先の世界で利用されるシステムやインフラ」を見据え、強い意志を持ち、日本が世界をリードできるような技術開発に取り組んでいます。

6Gへの移行を目指す中で残り続ける2Gや3G

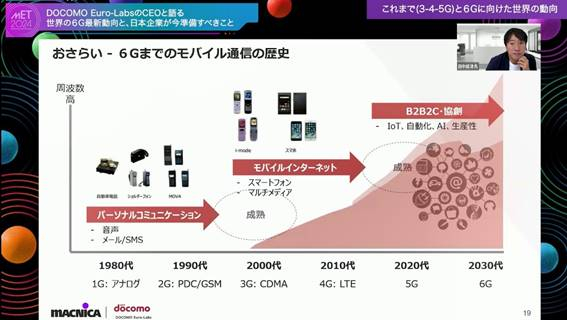

宮城:早速、6Gのこれからについて伺っていきたいと思います。現在の中心はLTEで、これから5Gや6Gに移行していくという流れが予測されています。とはいえ、まだ過去の世代も残っているように見えますが、現状はいかがでしょうか。

田中:3Gは多くの地域で廃止が進んでいますが、2GのGSM方式はヨーロッパを中心に依然として利用されています。GSM方式は、低周波を活用して広範囲をカバーできるため、田舎や僻地でも緊急時に警察や救急車を呼ぶことが可能で、社会インフラとして重要な役割を担っています。

また、1990年代初頭に登場した成熟した技術であり、30年以上経過しても十分に利用価値があるため、社会的に必要とされ続けているのが現状です。

通信技術の普及には、投資額だけでなく、社会インフラの整備状況や地域特性が大きく影響します。現状としては、インドやマレーシアのように、スタンドアローン型5Gを採用しつつ独自の技術展開を進めている国々があり、こうした多様性が将来の6Gの普及にも影響を与えるでしょう。

ただし、多額の投資が可能な先進国では、豊富なリソースを活用してビジネスの実験やイノベーションを進める環境が整っているため、競争力の面で大きな優位性を持っているのも確かです。

6Gの可能性について通信事業者が提供すべき価値とは?

宮城:続いて、6Gに向けての取り組みについてお聞かせください。6Gの可能性について、通信事業者としてどのような価値を提供していくべきだとお考えでしょうか。

田中:6Gを考える際は、通信技術の進化を振り返ることが重要だと考えています。過去の通信手段である狼煙や伝書鳩は距離や時間の制約がありましたが、これを短縮する技術が通信の発展を支えてきました。

現在では「人と人」のコミュニケーションから「人とモノ」、「モノとモノ」へと進化し、IoTの普及が進んでいます。センサーやVR技術を活用し、現場に行かずに環境情報を遠隔で把握し、見えないデータを数値化・可視化する技術が通信の新たな可能性を広げていくのではないかと感じています。

宮城:データが増える一方で、その膨大なデータをどのように活用するかが課題となりますね。

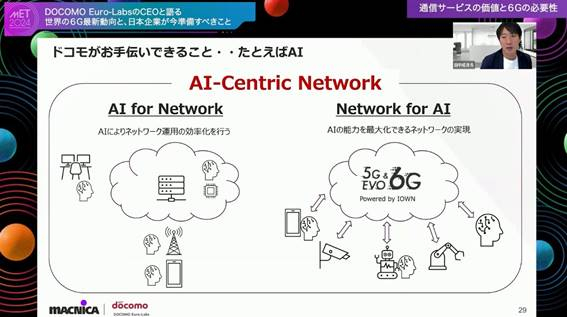

田中:その課題を解決する方法のひとつが、AIの活用です。6Gの時代においては、AIをいかに取り入れ、価値提供に結びつけるかが大きなテーマになります。

たとえば、インフラの分野ではAIを活用してネットワークの運営効率を高めたり、フルオートメーション化によってより安定したネットワークを構築したりする取り組みが進んでいます。また、ネットワーク上のリソースを活用して、データセンターやプロセッサーの処理能力を最大限に引き出し、便利なアプリケーションを提供する取り組みもあります。

世界で議論される4つのメガトピックを語る

宮城:続いて、「世界人口の増加とグローバル経済分散」「温暖化に伴う気候変動」「都市化の進展と高齢化」「デジタル技術の急速な進化と普及」の4つのテーマについて伺っていきます。

まず、1つ目のテーマについてお聞きします。特に新興国では急激な人口増加が進む一方で、先進国では人口減少が課題となっています。このなかで、国際会議の場での議論はどのように進んでいるのでしょうか。

田中:このテーマは、人口増加が進む新興国と、人口減少が進む先進国という相反する状況を抱えていますが、共通する課題が2つあります。

1つは、通信キャパシティの拡張です。人口規模にかかわらず、IoTデバイスの急増に対応するため、効率的で多接続を可能にする大容量の通信インフラが必要とされています。

もう1つが、生産性の向上です。AIや自動化技術を活用し、安定した通信インフラを効率的に管理できる仕組みを構築して、世界中で求められる安定性と効率性を実現することが重要だと感じています。

宮城:インフラに関連した話になりますが、マクニカでは現在「わさび」の栽培に関する新しい取り組みを進めています。わさびは、伝統的な栽培技術に加え、適切な水温と綺麗な水といった環境が重要で、一部地域でのみ栽培されています。その上昨今の農業就労人口の減少、大雨や日照などの気候変動が収穫量に大きな影響を与え、安定した生産が困難になっています。その中でも特に日本を代表する幻のわさびと言われる高級品種「真妻わさび」の安定供給を目的に、センサーとAIを駆使してフル自動化された植物工場を提供しています。

この技術を活用して、通常約2年かかる成長期間を10カ月まで短縮することに成功しました。生産性を大幅に向上させる試みとして、非常に注目されています。

田中:こうした事業が世界中に広がると素晴らしいですよね。6Gのインフラが実現すれば、国や地域に関係なく誰もがその恩恵を享受できるようになると思います。

宮城:次のメガトレンド、「温暖化に伴う気候変動」に関連した6Gのユースケースについて伺いたいと思います。現在、どのような議論が進められているのでしょうか。

田中:エネルギーに関する議論は、6G時代においてサステナビリティが明確な要件として加わった点が大きな変化です。データトラフィックやデータセンター利用の増加に伴い、電力需要が拡大するなかで、エネルギー効率化が重要なテーマとなっています。

また、AIを活用したネットワーク制御の実験が進み、利用状況に応じた負荷調整で効率化を図る試みが行われています。さらに、ESGの観点からカーボンフットプリントの透明性を確保する仕組みづくりも進展しています。

宮城:マクニカでも、エネルギー効率化に向けた取り組みを進めています。たとえば、「ペロブスカイト太陽電池」という新しい技術があります。これは、LEDなど低照度の光でも発電可能な薄いフィルム状の電池で、アスファルトの照り返し程度の光でも充電ができるという画期的な技術です。

田中:素晴らしいですね。IoTデバイスの増加に伴い、省電力デバイスの開発が重要なテーマとなっています。こうしたバッテリー技術のイノベーションは、非常に大きな可能性を秘めています。

宮城:次のテーマに移りたいと思います。「都市化の進展と高齢化」に関連した6Gのユースケースについては、現在どのような議論が行われているのでしょうか。

田中:スマートシティやスマートホームでの6G活用は重要なテーマのひとつですよね。特に、ネットワーク自体をセンサー化し、物体の位置や動きを検知する技術が注目されています。センサー化によって、デバイスを必要とせず、安全性や効率性の向上が期待されます。

また、家庭内では、6G無線技術を活用したセンシング強化が進んでおり、RISを使った無線エリア最適化技術が開発中です。さらに、自動運転分野では、高精度で安全な技術の実現に向け、国際会議で議論が続いています。

110番や119番などの緊急通報においても、さらなる進化が可能だと感じています。事前に医療機関と情報を連携する仕組みや、スマートフォンを活用した新しい人命救助の方法など、まだまだ救える命や助けられる人が増やせる余地があるのではないかと思っています。こうした分野には私自身、非常に使命感を持っています。

宮城:他にも、エンターテイメントの領域でも6Gの可能性が期待されていますよね。たとえば、マクニカの自動運転バスの実証実験でも、ライブ会場への移動の高揚感を高める演出や、温泉宿へのアクセス時に、バスのなかで足湯を楽しめる実証実験なども行われています。

田中:6Gが目指す超高速、超低遅延、超信頼性のネットワークが実現すれば、これまで以上に多様な応用が可能になるでしょう。しかし、同時にインターネットに接続されるデバイスが増えることで、セキュリティリスクやサイバー攻撃の対象範囲が拡大するという課題もあります。この点については、国際会議でも多くの議論が行われています。

宮城:具体的には、サイバーセキュリティの分野でどのような技術や方針が議論されているのでしょうか。

田中:ヨーロッパでは、個人情報保護に関する議論が盛んで、AIがセンシングデータを処理する際のプライバシー確保が重視されています。特にGDPRのような厳格な規制により、個人情報の取り扱いには世界最高水準の基準が求められています。

また、IoTセンサーの普及に伴い、セキュリティリスクが増加しています。この対策として、量子セキュリティなどの強固な暗号化技術が注目されており、6G時代にはこうした技術の進化が欠かせないと考えています。

6G時代を迎えるにあたって日本の企業が取り組むべきこと

宮城:最後に、6G時代を迎えるにあたって、日本の企業がどのような取り組みを進めるべきか、田中様のご意見を伺いたいと思います。

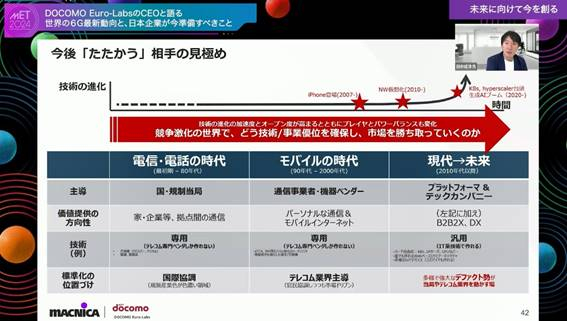

田中:現在の通信インフラは、専用装置から仮想化技術を活用した一般的なハードウェア上での構築へと移行しています。この変化により、GAFAやNVIDIAのような新たなプレイヤー企業が独自の規格や技術を武器に市場へ参入するケースが増加しています。

彼らが「自分たちがやりたいことを実現するために、企画に採用してほしい」といった具体的な提案を国際会議に持ち込むケースが増えていることから、こうした動きに迅速に適応できる体制づくりが求められていると感じます。

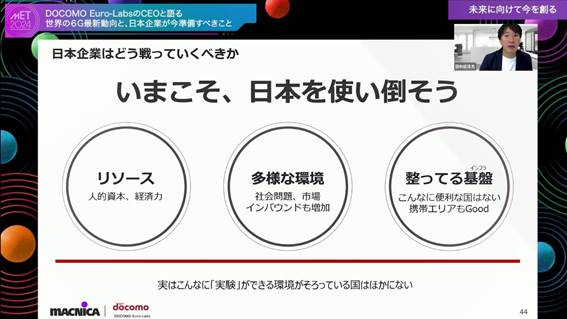

現代は「作って広めた者が勝つ」という世界です。日本企業が成長を遂げるためには、リソースを最大限に活用して実験とイノベーションを繰り返し、グローバル市場に進出する戦略が必要だと思います。

日本は真面目で優秀な人材、豊富な経済力、そして安全で快適なインフラ環境という恵まれた条件があります。これらを活用して、世界に向けた新しい価値を生み出すべきだと感じています。

宮城:確かに、日本のインフラは整っていますね。国際的なランキングでは日本の通信環境が必ずしも高評価とは限らないようですが、実際の暮らしでは快適に感じることが多いですよね。

田中:私も現在ドイツに住んでいますが、インフラの快適さでいえば日本の方が優れていると感じる場面が多いです。

日本のインフラの快適さを活かし、実験場としてさらに活用しながら、国内外にその価値を発信していくべきではないでしょうか。日本で培った技術を国際規格としてスケールさせるためにも、最初からその視点を持つべきです。そうしなければ、日本の優れた技術や知識が海外に奪われてしまうおそれもあると感じています。

宮城:素晴らしいメッセージをありがとうございました。今後、日本の強みを最大限に活かし、幸せな未来を目指して6Gやサイバーフィジカルシステムを推進していく未来が期待されますね。本日のセッションを通じて、改めて大きな可能性を感じました。今後もパートナーとして、引き続きよろしくお願いいたします。