真田信繁から学ぶ、日置電機のグローバル戦略 ― ビジョン2030への挑戦

日置電機は長野県上田市に本拠を構える電気計測器メーカーです。上田市は、戦国時代に第一次・第二次上田合戦で徳川の大軍を撃退し、大坂の陣でも活躍した真田家で知られる土地でもあります。2035年に創業100年を迎える同社は、次の100年の成長を目指し「ビジョン2030」を掲げ、上田市を拠点にグローバル市場への挑戦を進めています。本記事では、日置電機とマクニカが取り組む戦略の策定・実行の経緯や、今後の展望についてご紹介いたします。

【講演者】

|

|

【目次】

上田の知の誇りと歴史をグローバルへ

宮城:日置電機様は売上の60%以上を海外が占めるグローバルメーカーです。本日は岡澤社長と小林グローバルDX推進部長をお招きし、弊社部長の飯田と事業変革について議論します。

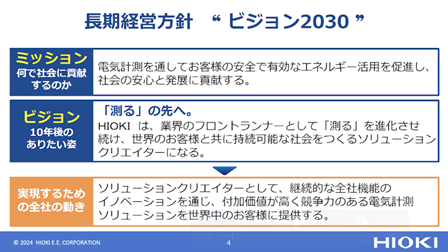

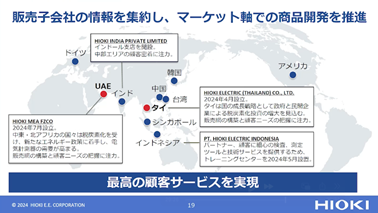

岡澤:私たちは電気計測を通じて安全なエネルギー活用を支援し、社会に貢献することをミッションとし、ビジョン「『測る』の先へ。」を掲げています。1935年の創業以来、電気計測器の事業を展開し、今年タイと中東に子会社を設立して海外拠点は10社となりました。2021年から始動した「ビジョン2030」のもと、計測技術の世界展開を進めています。

宮城:日置電機様の本社がある上田は真田氏ゆかりの地です。大坂冬の陣で真田幸村は当初攻めの戦略を主張しましたが、最終的に自身が築いた砦「真田丸」から敵を迎え撃つ作戦をとりました。一方、日置電機様はこれまでの堅固な社内体制から、グローバルへ打って出る戦略へと転換しています。グローバル展開では情報収集やセキュリティ、環境配慮型サプライチェーンなど多様な課題がありますが、その進捗状況をお聞かせください。

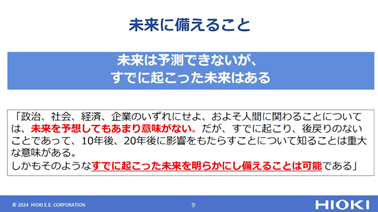

岡澤:2019年に「ビジョン2030」につながる社内プロジェクトを開始し、ピーター・ドラッカーの「未来は予測できないが、すでに起こった未来はある」という考えを参考に、不可逆的な変化は何かを見極めてきました。その結果、デジタル社会への対応が重要と判断し、2024年5月にグローバルDX推進部を設立しました。これについて、部長の小林から説明します。

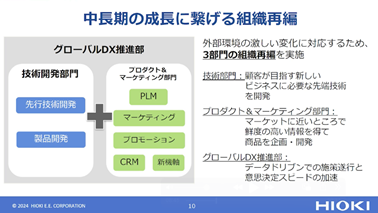

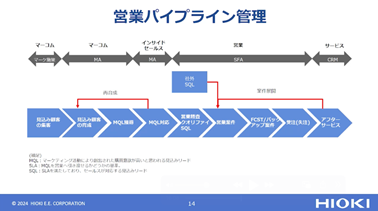

小林:グローバルDX推進部は、IT・DXによるデータドリブン経営の実現を目指しています。社内ITシステム、クラウドサービス、セキュリティの3グループで構成され、特にセキュリティではマクニカ様と連携しています。目標達成のためには、グローバルな顧客情報の活用と営業プロセスの高度化が重要になると考えています。

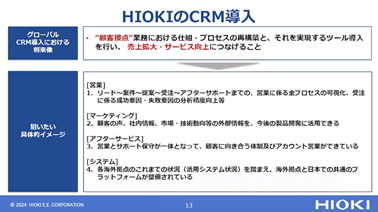

飯田:営業プロセス改革では、個別の改善だけでなくプロセス間の連携を重視し、CRMの導入を検討しています。また、増大する機密情報の取り扱いに関するガバナンス体制の構築も進めていらっしゃいます。

小林:従来の営業システムでは、課題抽出や情報活用に時間がかかり、グローバルでの有効活用が難しい状況にありました。そこでITの活用やDXにより、営業活動の可視化と意思決定の迅速化を実現するとともに、マーケティングやセールス部隊のモチベーション向上も図ります。マクニカ様と協力し、セキュリティと利便性を両立させた新しい仕組みを構築していきます。

ステークホルダー間の認識統一がもたらす変革の実効性

宮城:日置電機様のDXに対するこだわりについて教えてください。

小林:DXは手段であり、本質は業務改革にあります。個人に依存する業務を標準化してグローバルに展開し、ITやDXの活用によってデータドリブン経営を実現していきます。その過程で最も重要なのは、日置電機の社員一人ひとりの強みを最大限に活かしながら、徹底的に業務改革を進めていくことです。

飯田:CRMの導入により目指している顧客管理や営業管理の業務における変革についてお聞かせください。

小林:現在の日置電機の営業活動では、プロセス間の連携に課題があると感じています。リード獲得から案件化、受注、アフターサービスまでの一連の流れにおいて、国内外を含めた各プロセスの役割や責任、連携方法が不明確な状況です。そこで、営業プロセスの標準化を図り、各組織の役割を明確にしてプロセスをシームレスにつなげることを目指しています。その実現の手段の1つとしてCRMの導入を検討しています。

飯田:もう1つの観点であるセキュリティ面から、営業プロセスの標準化と可視化を実現する過程ではデータや情報の取り扱いも属人的なものから標準化されたものへと変えていく必要があると理解しています。特に機密情報の分類方法や取り扱いについて、標準的なルールを確立してグローバルに展開していくのでしょうか。

小林:これまで当社では、機密情報を境界型防御により管理してまいりました。しかし、グローバルでの情報共有と活用を考えると、この方式では十分な連携が難しい状況です。そのため、機密情報の取り扱いルールを新たに策定し、情報共有を円滑にするプラットフォームを実現するべく、ゼロトラストアーキテクチャの導入を進めています。大きな挑戦ですが、マクニカ様の支援を受けることで、確かな手応えを感じております。マクニカ様として特に重視されているポイントはありますか。

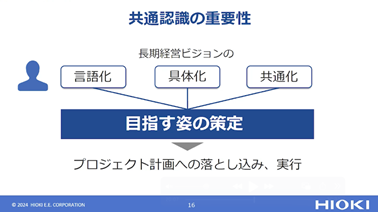

飯田:優れた仕組みを導入しても、ステークホルダー間の認識の不一致により十分に活用されないことは非常に残念なことですので、この点に特に注力しています。そのために経営者の長期ビジョンを具体的に言語化し、皆で認識を共通化することを重視させていただいています。そのうえで、営業プロセスの標準化と組織の役割明確化を進め、顧客管理、営業管理、セキュリティの各活動を有機的に統合してまいります。

小林:当社の経営層へのインタビューに多くの時間を割いていただき、その結果として各活動が調和を持って進められていると理解しています。

飯田:これまでの知見に加えて、皆さまからいただく学びを成果として還元できることを楽しみにしています。

岡澤:私たちは今後も積極的にデジタル変革を推進していきます。「ビジョン2030」で掲げた業界のフロントランナーになるという目標に向けて、マクニカ様とのパートナーシップを強化し、独自の強みを活かした特定市場で成長を続けるために日々努力してまいります。

高付加価値創造を目指すグローバル戦略の本質

宮城:日置電機様のDXへの取り組みは着実に進んでいるようですが、ここで変革の本質についてお伺いできればと思います。そもそも日置電機様はなぜこの変革が必要だったのか、改めてお聞かせいただけますでしょうか。

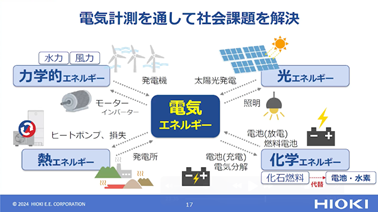

岡澤:「ビジョン2030」の策定において、私たちはまず持続可能な社会の実現に焦点を当てました。発電が化石燃料から再生可能エネルギーへと移行し、電気エネルギーを中心とした社会が到来するなかで、電動化社会には私たちの技術が不可欠だと考えています。また、一事業者として脱炭素社会の実現に向けて、サステナブルな経営とものづくりを行うことも重要な変革のポイントだと考えています。

宮城:経営指標について具体的にどのようなものをお考えなのか、詳しくお聞かせいただけますでしょうか。

岡澤:国内の成長を維持しつつ、海外売上比率70%以上を目指しています。脱炭素社会への取り組みは国によって異なるため、上田本社の開発・生産体制に加え、顧客の近くでの技術開発を通じて各国のニーズに迅速に対応し、高付加価値を提供する企業となることを目指しています。

デジタル基盤を整備して顧客ニーズを素早く捉え、各地域でイノベーションを生み出すことで、社員一人ひとりがクリエイティブな価値創造を実現できる組織を目指します。

宮城:将来のグローバルでの地産地消型経営に向けて、人材やシステムの横のつながりが重要になります。多くの企業でDXが進まないなか、日置電機様ではトップ自らが変革を進めていますが、それを可能にしている要因についてお聞かせください。

岡澤:電気計測業界は外部要因に左右されやすく、現在は脱炭素社会の流れで良好な環境にありますが、将来は不確実です。そのため、外部環境に左右されないよう、社員と組織の自律性を高め、変化に柔軟に対応できる組織文化を構築する必要があります。デジタル技術は、イノベーション創出の効率性を高め、ビジネスでの勝率を上げるための重要なツールだと考えています。また、私たちの経営指針である「最高の顧客サービス」の実現にもデジタルは不可欠と考えています。

31カ国の多様性を活かしたグローバル経営の展望

宮城:グローバル展開を促進されていることから、岡澤様も海外にいらっしゃることが多いそうですね。世界から見た日本の製造業についてどのようなお考えをお持ちですか。

岡澤:当社は現在31カ国のメンバーが所属するグループとなっています。情報過多の時代だからこそ、海外の現地法人や顧客の現場に足を運び、直接対話することを基本としています。

日本を離れると、日本企業のグローバルでの存在感の低下を感じます。しかし私たちは持続可能な社会の実現に貢献できる企業を目指しています。これが「打って出る」という姿勢につながっています。創業89年の企業ですが、「会社の歴史は長いが経営は新しい」を目指し、新技術を積極的に取り入れ、社員一人ひとりがデジタルスキルを持って自ら変革を起こすことを目指しています。

宮城:日本の製造業の背骨を強くするためには何が必要とお考えでしょうか。

岡澤:システムやセキュリティに対して、多くの日本の経営者はまずコストの観点で見がちですが、それは違うと感じています。持続可能な社会に貢献する企業として継続していくためには、現在のピークを考えるのではなく、将来のピークを作るための経営が必要です。そのためには、外に目を向けて必要な投資を行い、確実にリターンを得ていく考え方が重要だと考えています。

小林:業務改革を進めるうえで重要なのは、日本の現場のオペレーション力と欧米の先進的なコンセプトの融合です。グローバルに通用する業務基準を作り、それを日々磨いて日置電機らしさを築いていきたいと考えています。

岡澤:私たちは業界のフロントランナーになるため、また全社員がソリューションクリエイターとなるという目標を掲げており、このコンセプトを必ず実現していきたいです。

宮城:2025年に貴社は90周年ですが、何か特別な企画は準備されていますか。

岡澤:90周年は、100周年を超えた次の100年へ向けた通過点となります。現在、31カ国の社員が集う日置グループとして、全社員の力が今後の成長に不可欠だと考えています。そこで、AI技術を活用し、多様な母国語を持つ社員それぞれに、日置電機が目指す未来、社会課題への取り組みについて、各自の言語で直接共有できないかと考えています。世界に打って出るなかで、社員という成長エンジンが迷うことなく進めるよう、一人ひとりの言語での「道しるべ」を提供したいと考えています。