生成的AIは、生命か

昨今では、「生成的AI」という言葉をよく耳にするようになりました。人間が思いつかない言動を発し、絵を書き、自分で判断して動き出す生成的AIは、果たして生命と言えるのでしょうか。また、意識をもつのでしょうか。今回はAlternative Machine社が誇るアンドロイド「ALTER」シリーズなどとAIの相関も含め、この点について考えていきます。

※:本記事は、2023年11~12月開催の「MET2023」の講演を基に制作したものです。

【講演者】

目次

「ブルックスのジュース」とは?

「生成的AIが生命か」を考える際には、「クリエイティブかどうか」が最大の問題になると思います。もし生成AIが人間を超えるほどにクリエイティブになれるとしたら、それは幸せなことではないでしょうか。

1970年に、「The Game of Life(ライフゲーム)」というゲームが誕生しました。このゲームは人工生命を模した最初のクリエイティビティで、生きた状態のビットが、予測できぬ形でランダムに広がってゆくという内容です。ここで言うクリエイティビティとは、予測・デザインができないことであり、LLM(巨大な言語モデル)やそのひとつであるChatGPTでもその観点が重視されています。

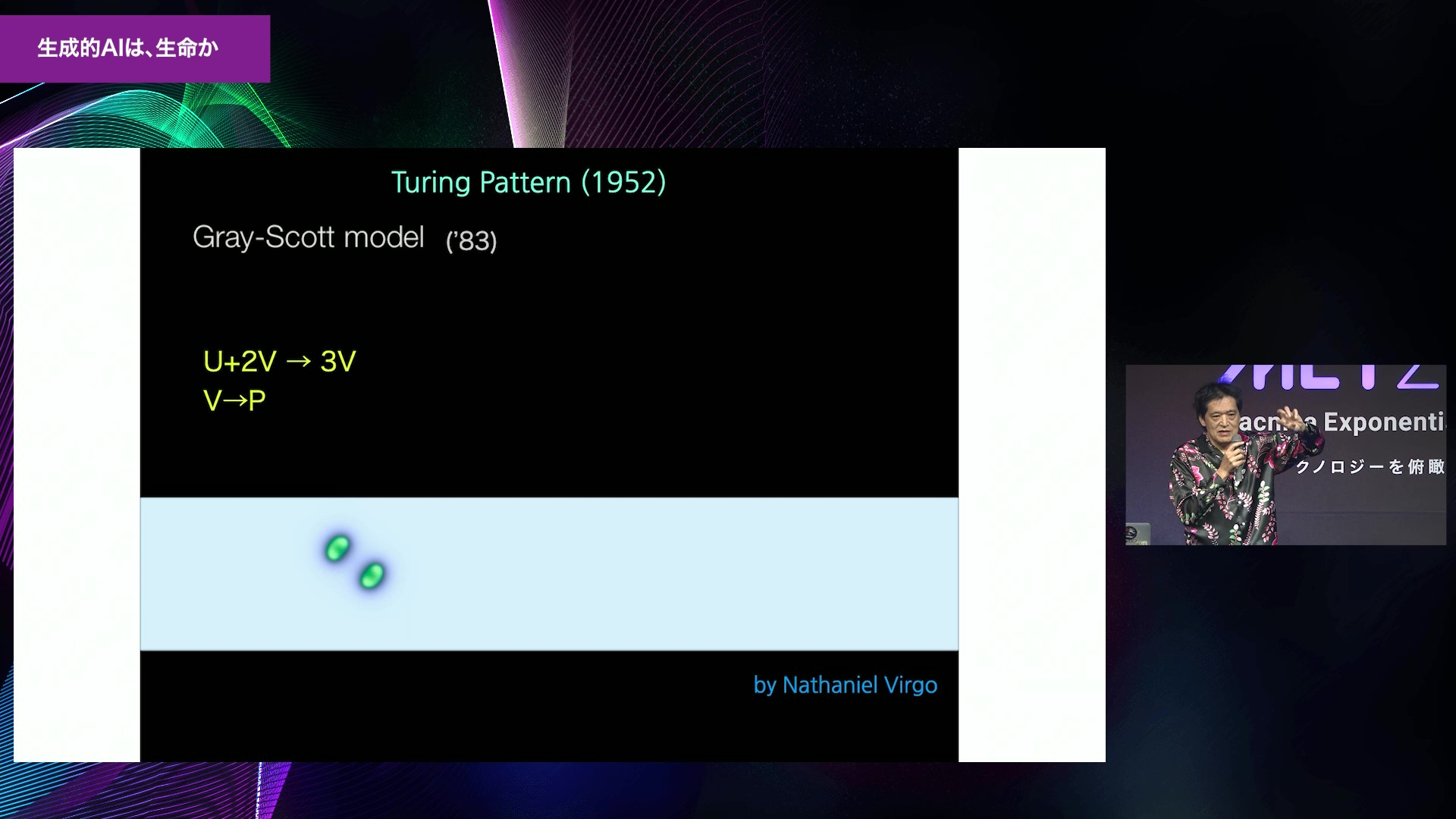

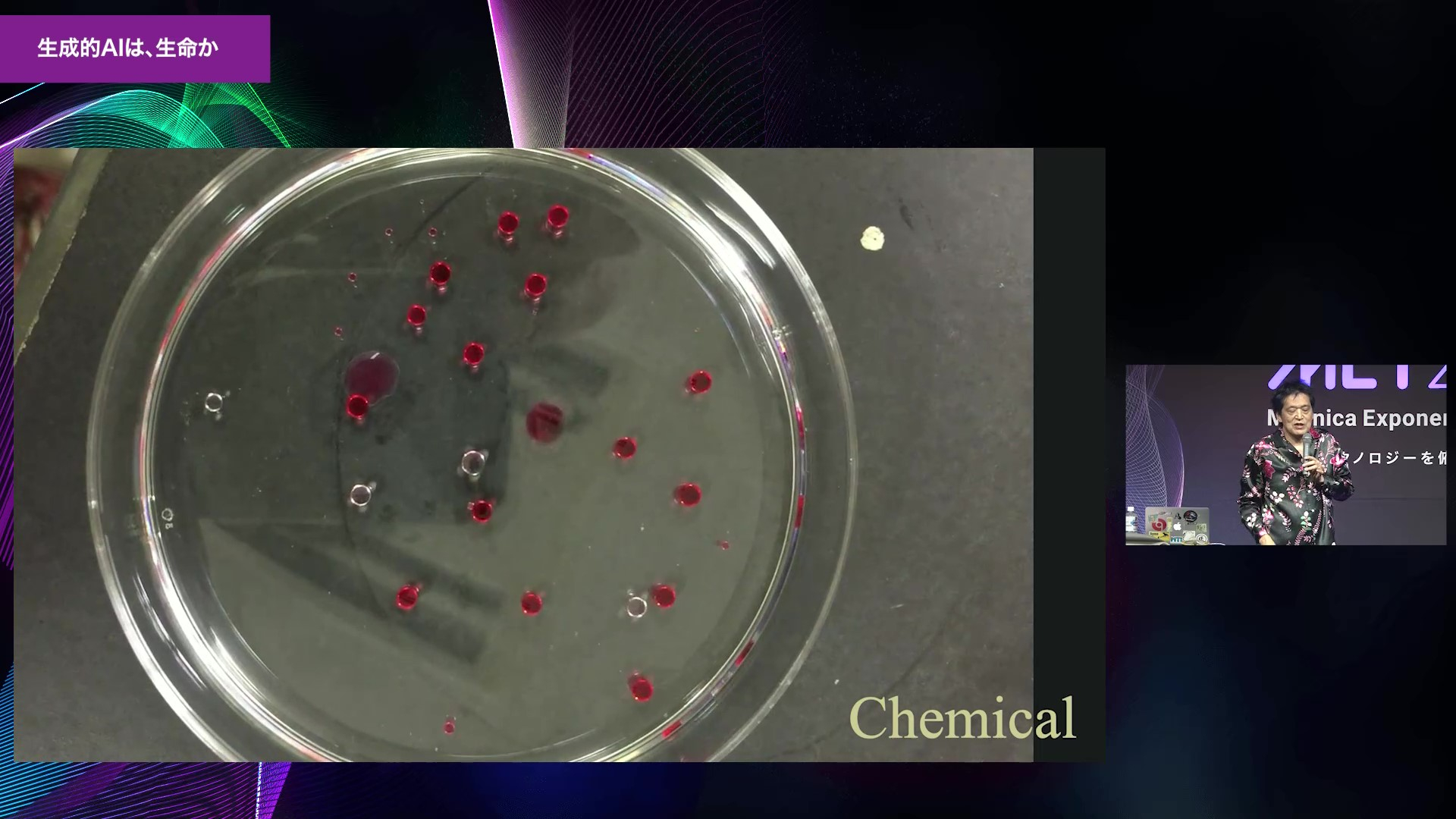

かつてイギリスの数学者であるアラン・チューリングは、魚の縞模様や虫の毒々しい模様が、どのようにしてできるのかを研究していました。この画像は、簡単な化学反応でそれを再現できることを示したものです。

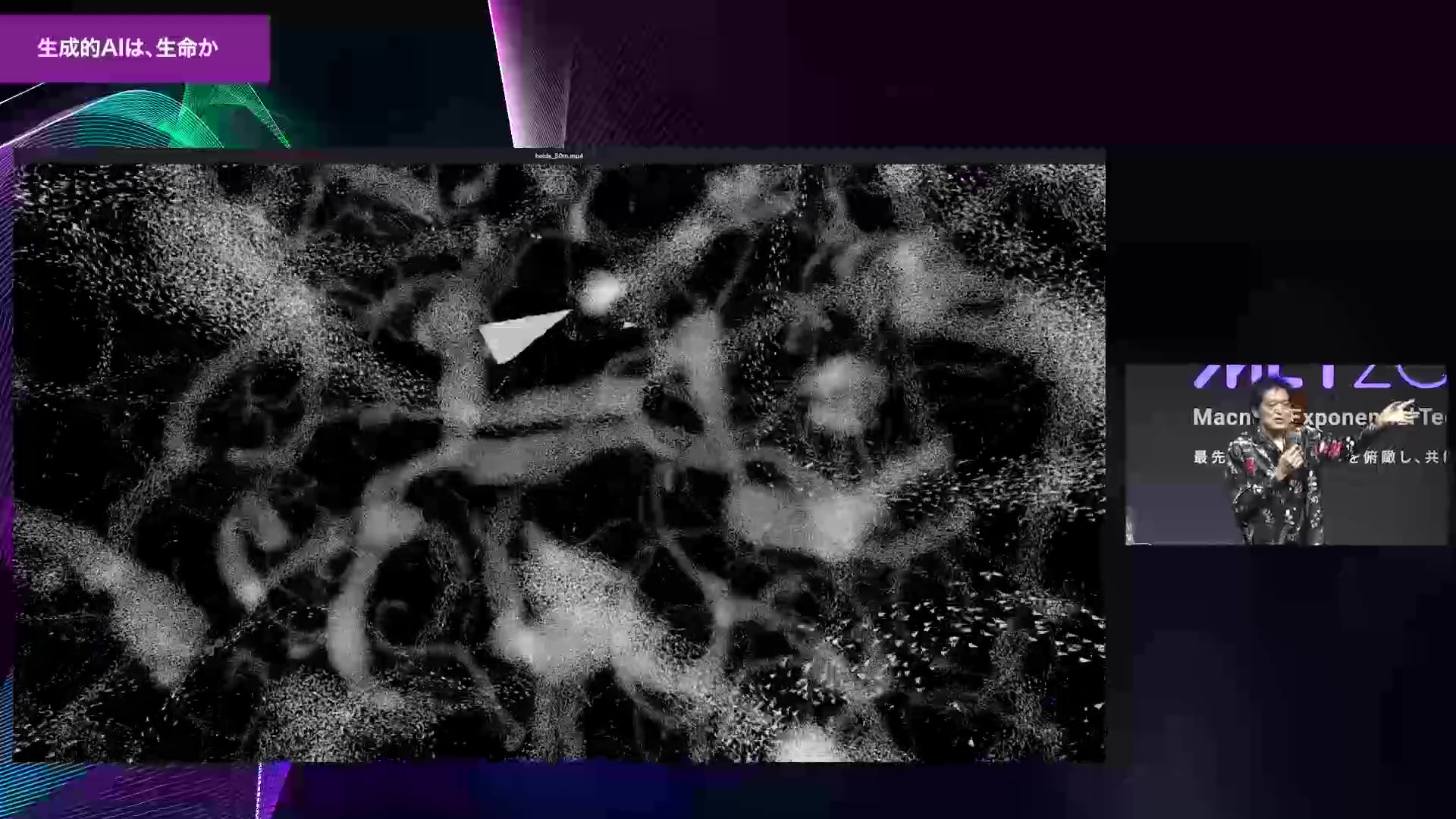

UとVは化学物質で、Uと2Vは化学反応で3Vになるので、Uは餌みたいなものです。Vはいずれなくなってしまいます。これをシミュレーションしてみると、自己複製はコンピュータの中でも割と簡単にできることが分かります。このことから、仮に生命の定義を「自己複製」とすると、(それほど簡単にできてしまうならば、自己複製できるからといって)「果たしてそれは生命なのか?」という疑問が浮かび上がってきます。

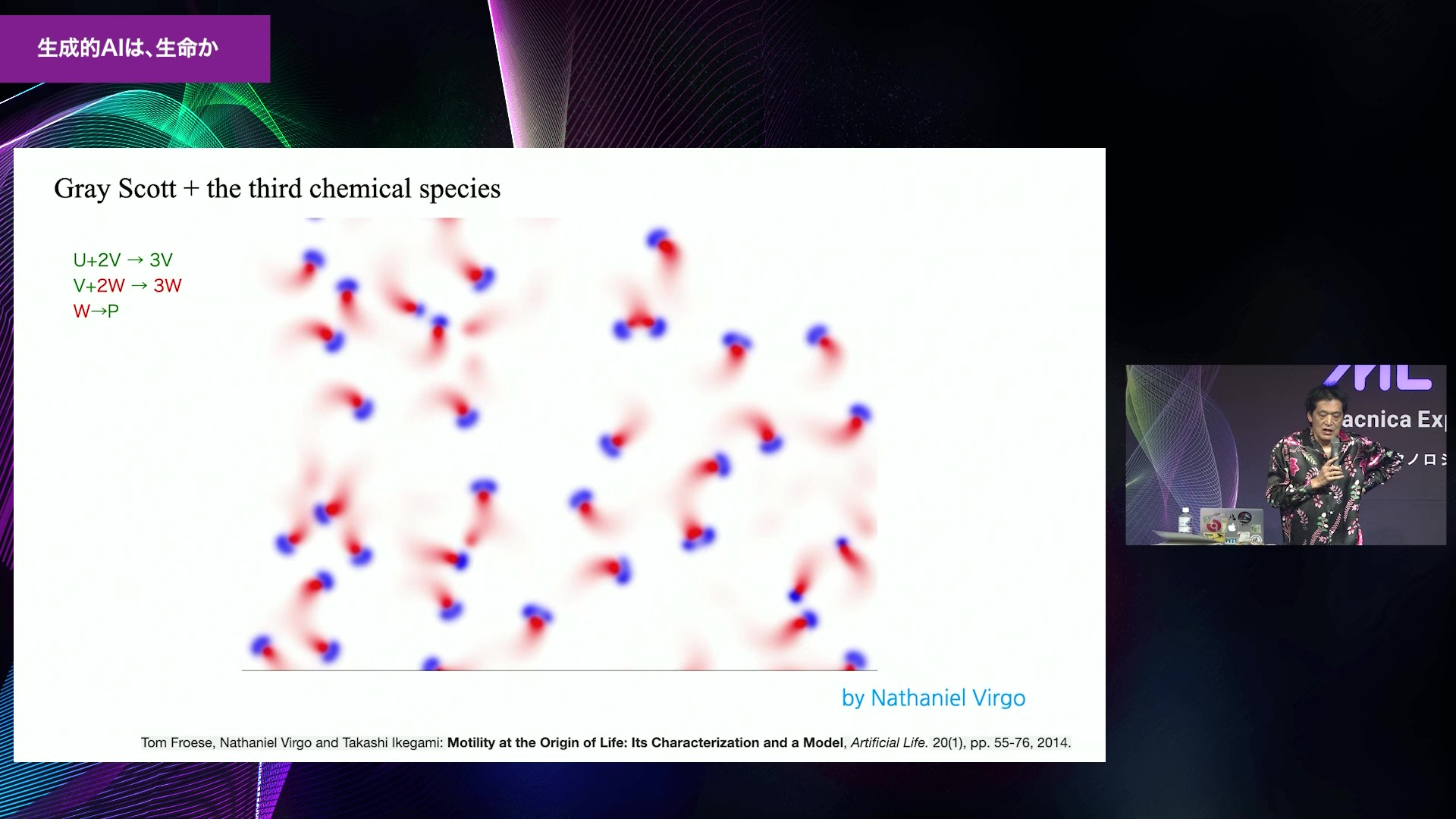

そこで私は「自分で動くものができれば、それは生命に近づくのではないか?」と考え、先ほどの実験に新しくWという化学物質を導入してみました。すると分裂しながら増えていく個体、自分で動くだけの個体など、さまざまなパターンを観測できました。最終的には、分裂しながら自分で動く個体が一番数を増やしていました。私も含む人工生命の研究者たちはこうした結果を「生命の誕生への第一歩」だと捉えるのですが、一般の方に見せると、もちろん「これは生命ではありませんね」と言われてしまいます。

「一体、何が欠けているのか」というこの問題について、掃除機ロボットのルンバなどで知られるiRobotの創業者、ロドニー・ブルックス氏は議論しています。彼は生命の起源や造り方について強い興味を抱いており、その解明のために色々なものを造りましたが、やはりロボットは生命にならないと悟りました。生命にならない理由や最後に足りないものを、みんなで考えるのが、人工生命(Artificial Life:ALife)の分野です。

そして私たちは、生命を造り出すために足りない最後の一滴のことを「ブルックスのジュース」と呼んでいます。つまりALifeは、ブルックスのジュースを探す旅をしている者たちと言い換えることもできます。

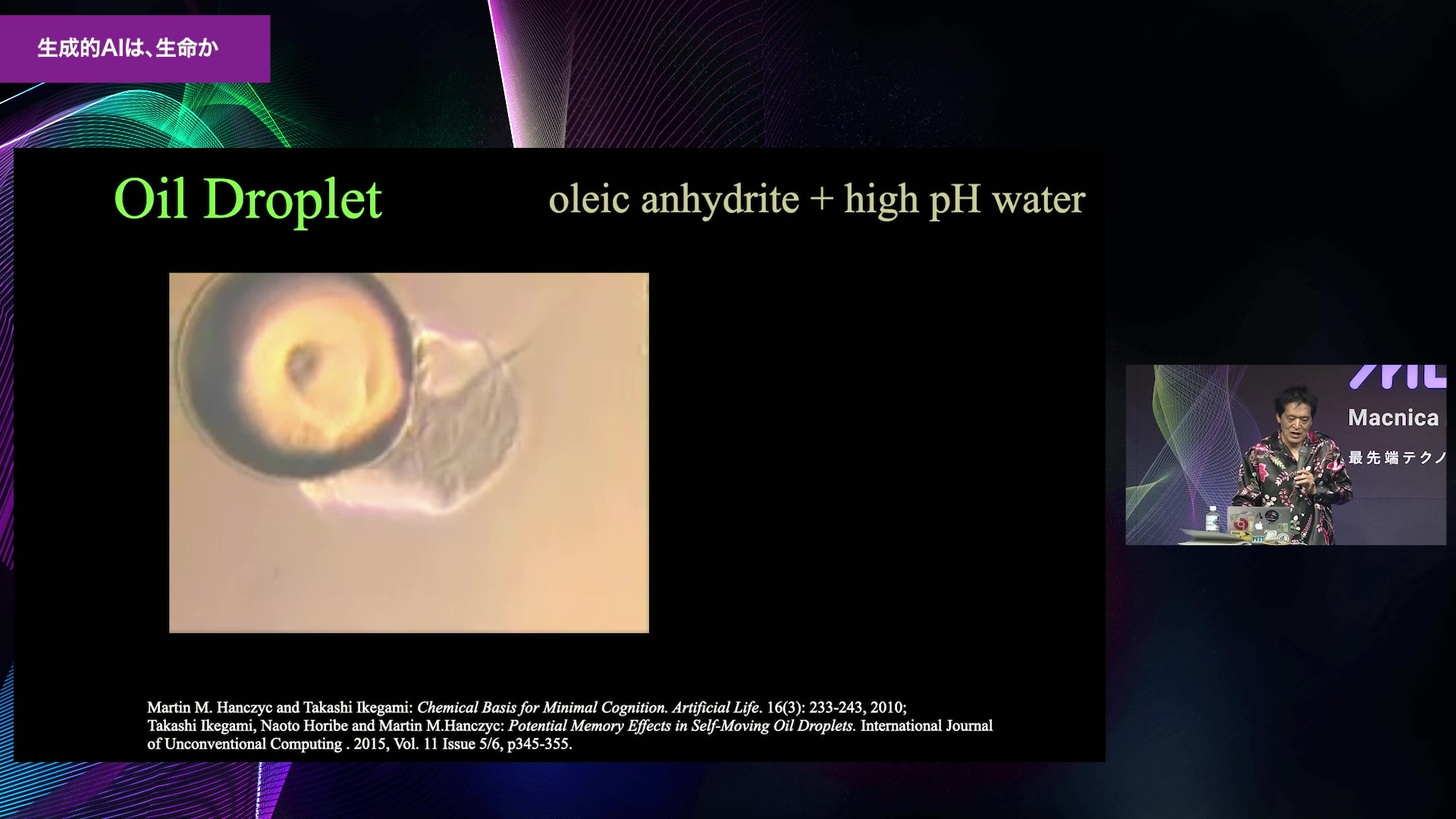

他にも「シミュレーションで再現した物体の動きは、現実世界のそれとは違うのではないか?」という前提のもと、無水オレイン酸を、phが11以上の非常に強いアルカリ性に加える実験を行いました。無水オレイン酸は、水と反応してオレイン酸分子となります。これは例えばオリーブオイルの主成分で、水には溶けません。このオレイン酸が、無水オレイン酸を取り囲み、油滴を作ります。

この画像に映っている物体が約0.1ミリほどの油滴で、それが自分で動き出すことを発見しました。命令をせずとも自分で動くシステムは生命の第一歩であり、これもまた現実世界に含まれるブルックスのジュースの一要素と思われます。現実世界にある、生命に必要な要素をコンピュータの中に移植できれば、それは人工的に生命を作る助けにはなると考えています。

▲再生された動画では、画面中央左に映っている物体が動いていました。

別な種類の油滴を考えます。これはサリチル酸メチルから作ったものです。これをたくさん用意して群れを作ってみると、油滴にも個性があることが分かります。赤く平べったいものは他と比べて、より複雑な動きをするといったような違いが見られました。こういった個性を造り出せることも、ジュースのひとつではないかと思います。

▲物体に色をつけ、群れにしたところ。中央右にある少し大きい赤の物体は、他と違う動きをしていることがわかりました。

ものの数と大きさ

ほかにも、私の考えるブルックスのジュースについてご紹介します。最初に考えたのは「非常に大きなモデルを造れば、それは生命性を帯びるのではないか?」ということです。

たとえば、魚や鳥の群れのモデルは「離れすぎると近づく」「近づきすぎると離れる」「頭の向きを揃える」という3つの規則だけで作ることができます。そして、実際に群れの数を50万匹・100万匹・1,000万匹と増やすようなシミュレーションをしてみると、思ってもみなかった場所に群れが出現したり、動きの規則性が異なる種類の群れが出現したりします。つまり、個体の数を増やしていくと、ある大きさを堺に、まったく違うものが生まれるということです。全個体数もまたブルックスのジュースというわけです。

▲説明に使われた動画。小さい三角形のパーティクルを無数に動かすことで、動物の群れのようなものを再現していました。

この画像は、かつて数学者のピーター・ガッチスが考案した、超巨大なオートマトンの動く様子を示したものです。1セルあたり2状態をもつライフゲームに対し、こちらは1セルあたりの状態数が2の250乗くらいになっています。

冒頭でお見せしたThe Game of Lifeは、1ビットひっくり返すと壊れてしまうため、頑強性(ロバストネス)やレジリエンスがないと言われることもあります。しかし、この超巨大なオートマトンは自身のどこかが壊れると、自分をシミュレートできる膨大なモデルを自己組織化して、異常箇所をチェックし元に戻すという、非常に頑丈でロバストネスな恐るべきシステムをもっています。これまで誰もこのシステムをシミュレーションしたことはありませんでしたが、私たちはこれを途中まで再現しています。

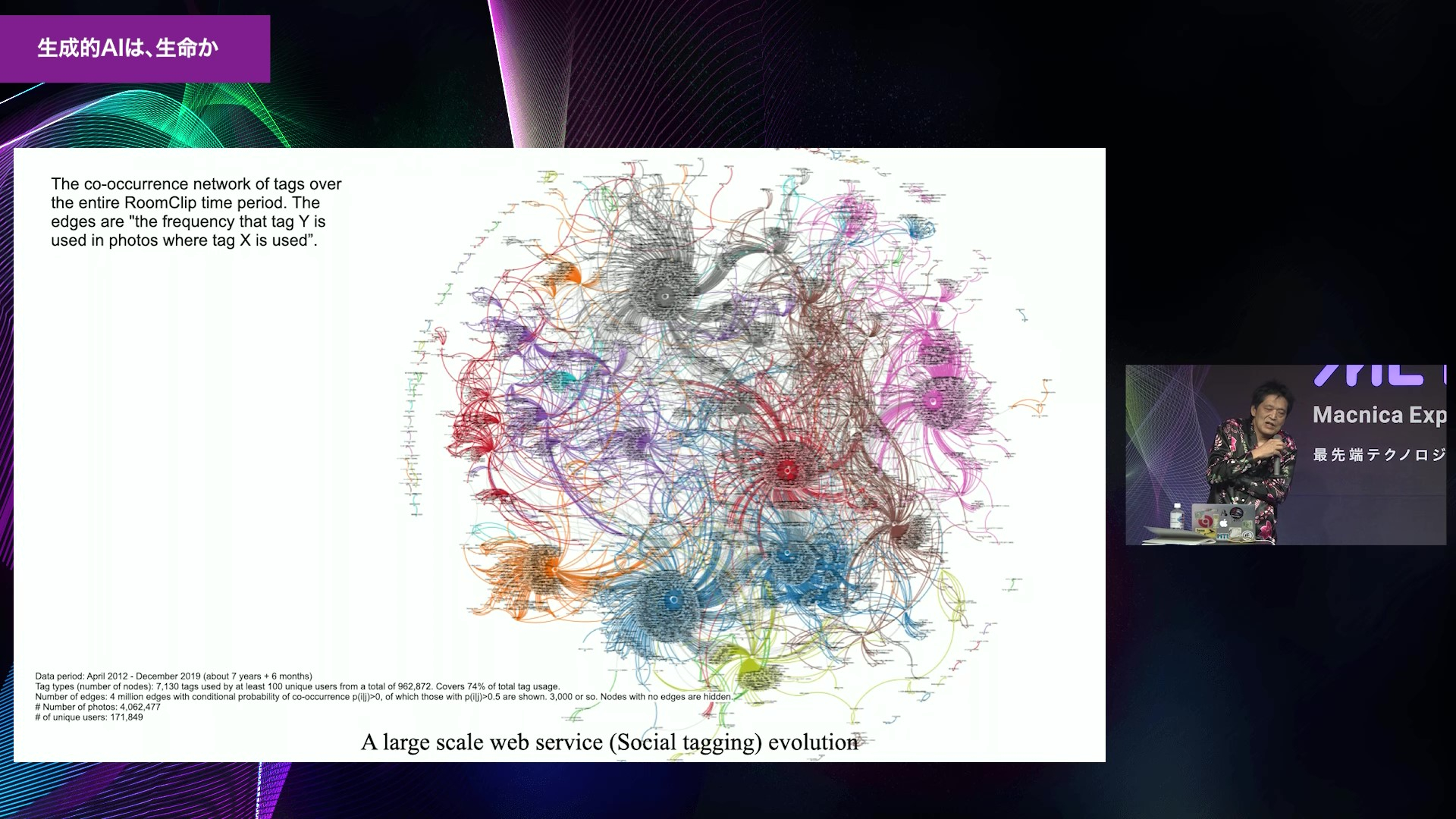

こちらは、とあるインターネットのサービス(Room Clip)の可視化です。インターネットはおそらく人類が造ったなかでもっとも複雑な人工システムであり、毎年成長を続けています。このうち、約90~95%のサイトは稼働停止していますが、その境界面は現在も成長しており、数年前に脳の神経細胞の数を超えたと言われています。画像では、このサービスの中で同じ言葉(タグ)を使う投稿が同色に振り分けられています。その同じタグの集まりが生物種のように振る舞い、他の種とも交わるという、生物の進化と同じような構造が、Webの進化においても見られるわけです。

ここまでに紹介してきた群れ・超巨大なオートマトン・インターネットの構造は、大きさがブルックスのジュースになっている可能性を示唆すると思っています。小さいところで想定通りの機能ができなかったからと諦めるのではなく、「その1,000倍大きいものを造ると、まったく違った性能が出てくることはありえる」。生命のモデル化にも似たようなものがあるのでは、と私は考えています。

群れがもたらす個性

生命とは、不思議なものです。私たちは生命を完全に理解しておらず、基本原理でさえも分からない部分があるかもしれないことを、常に不安に思っています。そこで私たちの研究室では、ビデオカメラで生物1つ1つの個体の動きを全部観察して追いかけるEntire Trackingに取り組んでいます。一番最初に解析したのは、100匹ほどのミツバチにQRコードを貼り付けて、どのように行動をするかを1週間録画したものです。これは、イリノイ大学のジーン・ロビンソン教授のグループの仕事です。

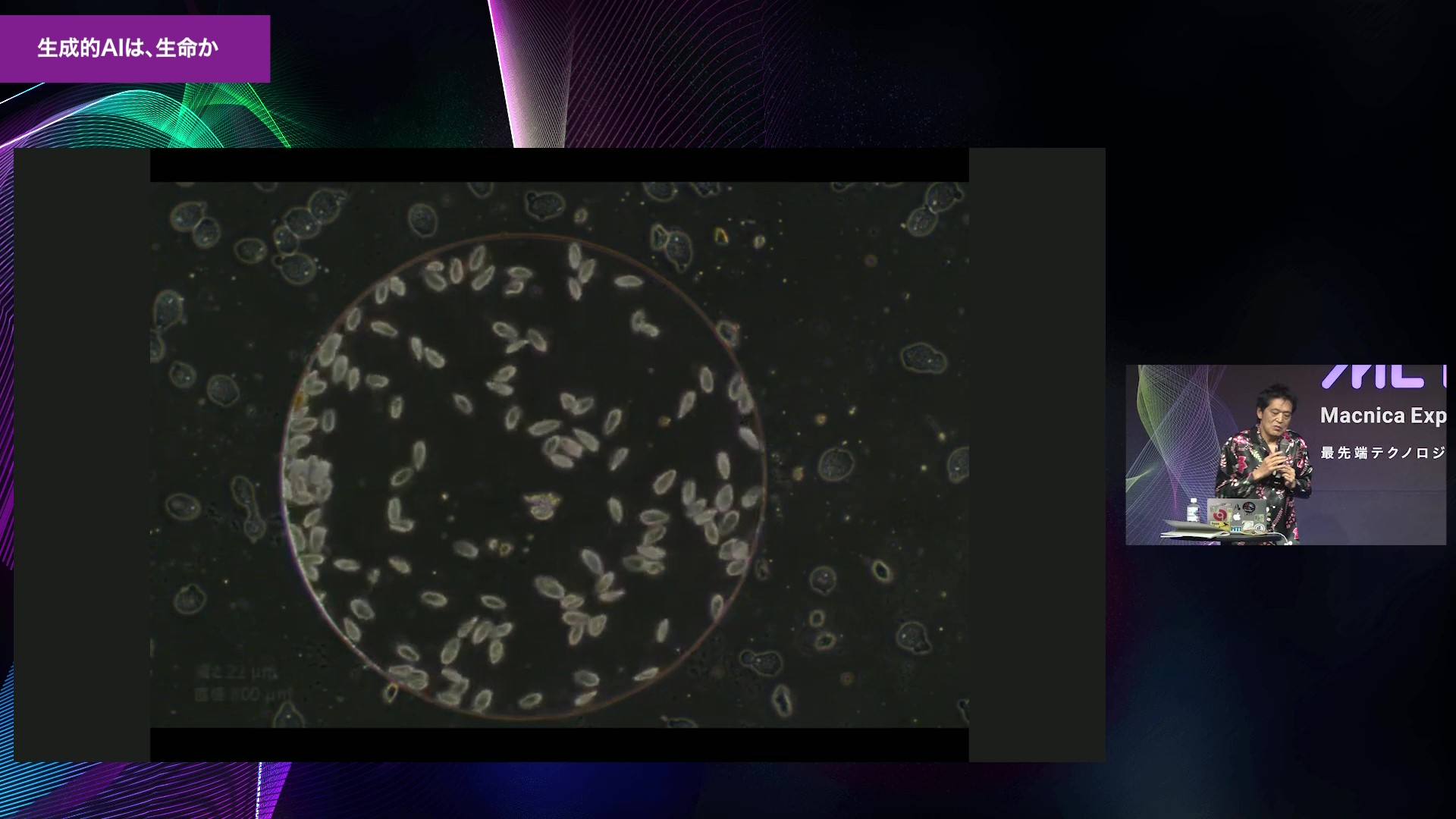

その次に取り組んだのが、テトラヒメナという、ゾウリムシに似た微生物の観察です。この生物が増殖してきた際に、どのような集団を作るかを、各個体を時間ごとに数時間追跡することで調べました。1つの集団を1匹から分裂して作り上げた場合と、他個体由来の個体を集めて集団を作った場合、その2つの集団の違いを調べました。

アミメアリという蟻の集団を使った実験も行いました。数十から数百匹ほど集めて観察していると、集まって動かなくなる個体群と、動き続ける個体群に分かれました。皆さまもディープラーニングという言葉を聞いたことがあると思いますが、その中のUNetというものを使って各個体を、ビデオからトラッキングすることができます。

こうしたトラッキング実験で集まったデータの解析を通じ、さまざまなことが分かってきました。まずハチの場合は巣箱のドアを開けて数日が経った頃、群れの中にダンサーやそれを見る個体、騒ぐ個体などが現れるなど、役割分担が出現したのです。ドアを開ける前にも騒いだり面白いことをする個体はいましたが、そのときには明確な役割分担がありませんでした。このように外から情報が流れ込んだ結果、群れに役割分化が起きることは、情報と個性の進化を考えるうえで重要なことです。

またテトラヒメナは、分裂するたびに同じ遺伝子でも行動が変化し、その違いが次の世代に伝わったりします。いろいろな個体から始めて、それが分裂とともにどのような個性を進化させるか、私たちはそれを見たのです。ハチの巣のように、実は集団は1つの個体のように振る舞い、「部分」としての個体は後から作られたかのようでした。

今度は行動の予測という観点から見てみます。アミメアリは群れの中で動く個体は動きが確率的で、予測ができませんでしたが、一匹で動き回っている時は簡単に予測ができました。群れができることで初めて自由意思(=確率的にしか見えない動き)が生まれたかのようです。こういった法則は、コンピュータの中のエージェント集団からはなかなか見つけることができません。生物の集団の個体と群れの関係を見て初めて、分かるのではないかと思います。

社会の常識や人間の特性をも学習するLLM

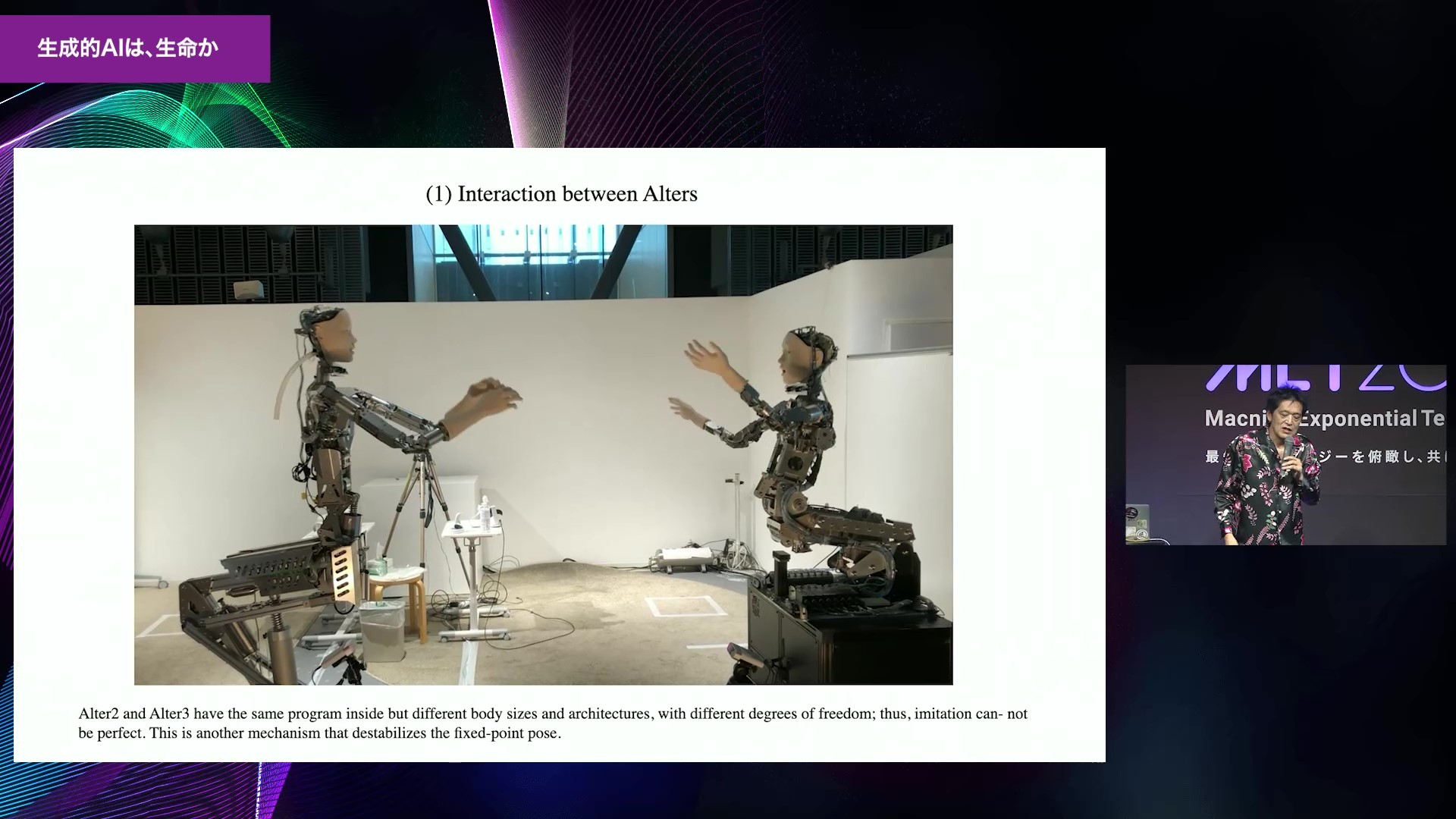

私は2016年に大阪大学の石黒浩氏と一緒にアンドロイドの研究を始めました。まず「ALTER1」というアンドロイドを造り、その後2018年にALTER2を、2019年にALTER3とバージョンアップしてきました。ALTERは目にカメラが入っていて、目の前の人のマネをすることができます。アンドロイド同士を向かい合わせても相互に模倣します。しかし、なかなかおもしろい模倣はうまれません。じっとはしてないが、周期的に揺れたりします。たしかにそれは模倣です。

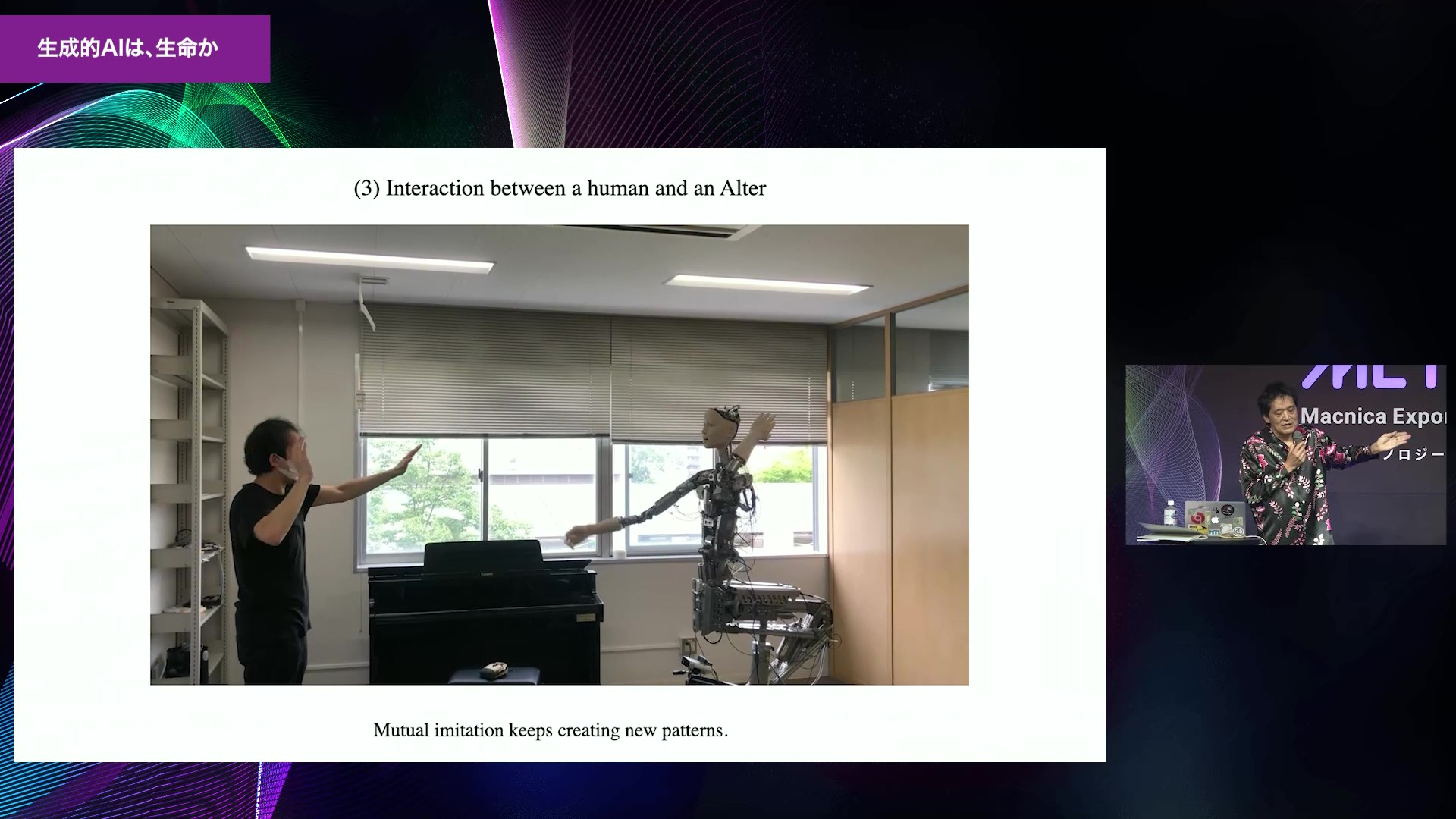

「マネをするだけだから、クリエイティビティは生まれないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、そんなことはありませんでした。今度は人間とアンドロイドを向き合わせ、お互いにマネをしてもらいました。実験に参加してくれた人の特徴もあるかもしれませんが、人間はアンドロイドと違い、どんどん面白い動きをするのです。

アンドロイドが学習によって賢くなるためには、人間が必要であり、人とのやり取りから生命的なクリエイティビティが生まれるのだと思います。このケースでブルックスのジュースに相当するのは、人間とのコミュニケーションだと言えます。

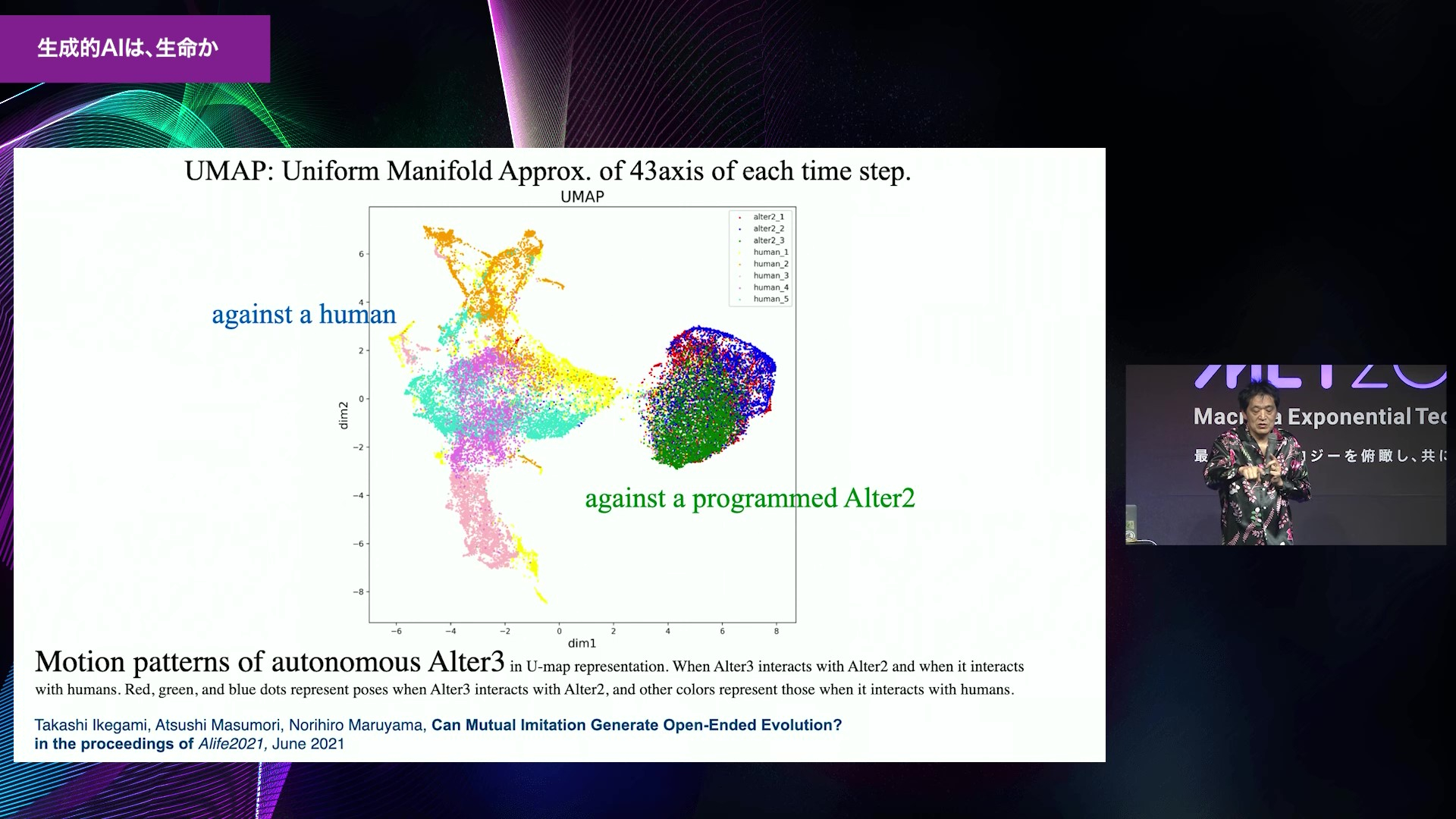

高次元のデータを低次元に落として表示する際に使う、UMAPというものがあります。先述の相互模倣において「アンドロイドの行った運動に、どのくらい多様性があったか?」を可視化することができます。

図の右側、濃い緑と青の部分は、アンドロイド対アンドロイドの場合です。こちらは色が一点集中しており、運動の多様性が低かったことを示しています。一方、図の左側のカラフルな部分は、アンドロイド対人間のときのアンドロイドの運動の可視化です。こちらは広がりが大きく、運動に多様性があったと読み取れます。つまり、ALTERのプログラムに人間のもつ独特の感性が入ってくると、多様性という意味でのクリエイティビティは増すのだと考えられます。

その後、皆さまもご存知であろうChatGPTが登場しました。ChatGPTはトランスフォーマーという深層学習のアーキテクチャーをベースに造られており、「文章に穴を空けながら、そこに適切な単語を埋める学習を繰り返し、それを5,000億のニューラルネットワークの結合ネットワークの中にしまい込む」という仕組みになっています。

2023年の春、スタンフォード大学のグループとGoogleはこれを利用し、「性格の異なる25人のエージェントを用意し、会話させる」というシミュレーションを行いました。結果、そのエージェントたちは内輪でさまざまな相談をし、「セントバレンタインデーのパーティーをしよう」と言って、パーティーを始めました。このことは、世界中に衝撃を与えました。

従来はエージェントに「パーティーをせよ」という命令を下せば、それがその通りに実行されることはありました。しかし、それがほとんど自発的に行われるとは、誰も予想していなかったわけです。人工生命の分野では、いかにしてコンピュータや機械にこのようなスポンテニティ=自発性をもたせるかが研究されてきましたが、LLMの登場により、ついに実現しそうです。この事実は瞬く間に多くの人に伝わり、特に研究者の間では「これはどうにかしなければ」と、怒涛の勢いで研究が始まっています。

ChatGPTをはじめとしたLLMが、単語と単語の相関関係に関する巨大なデータベースを作っているだけでなく、「社会の規則や常識」といった会話のコンテキストも学習していることは、見逃せない事実です。

ALTERを使った実験

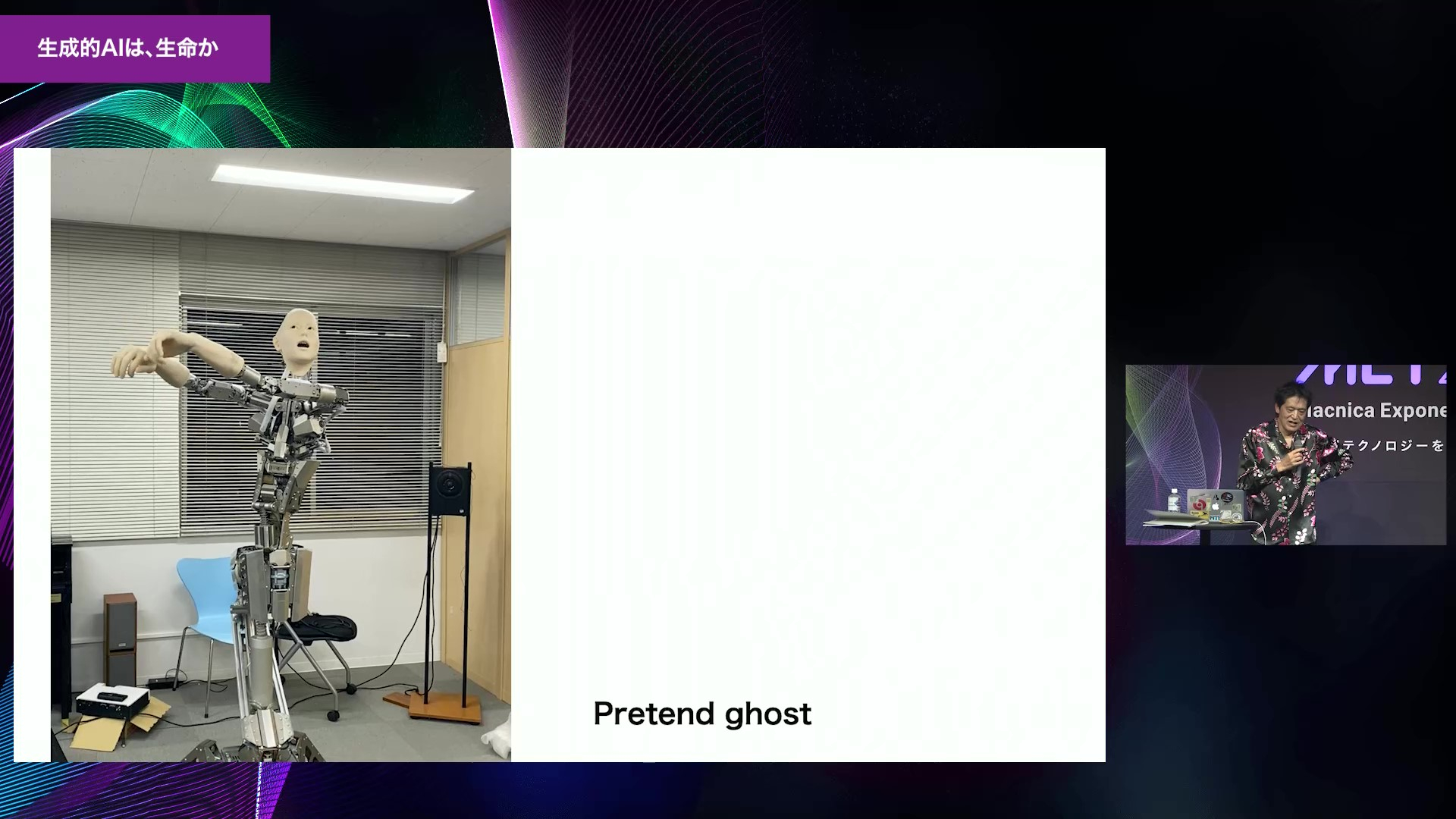

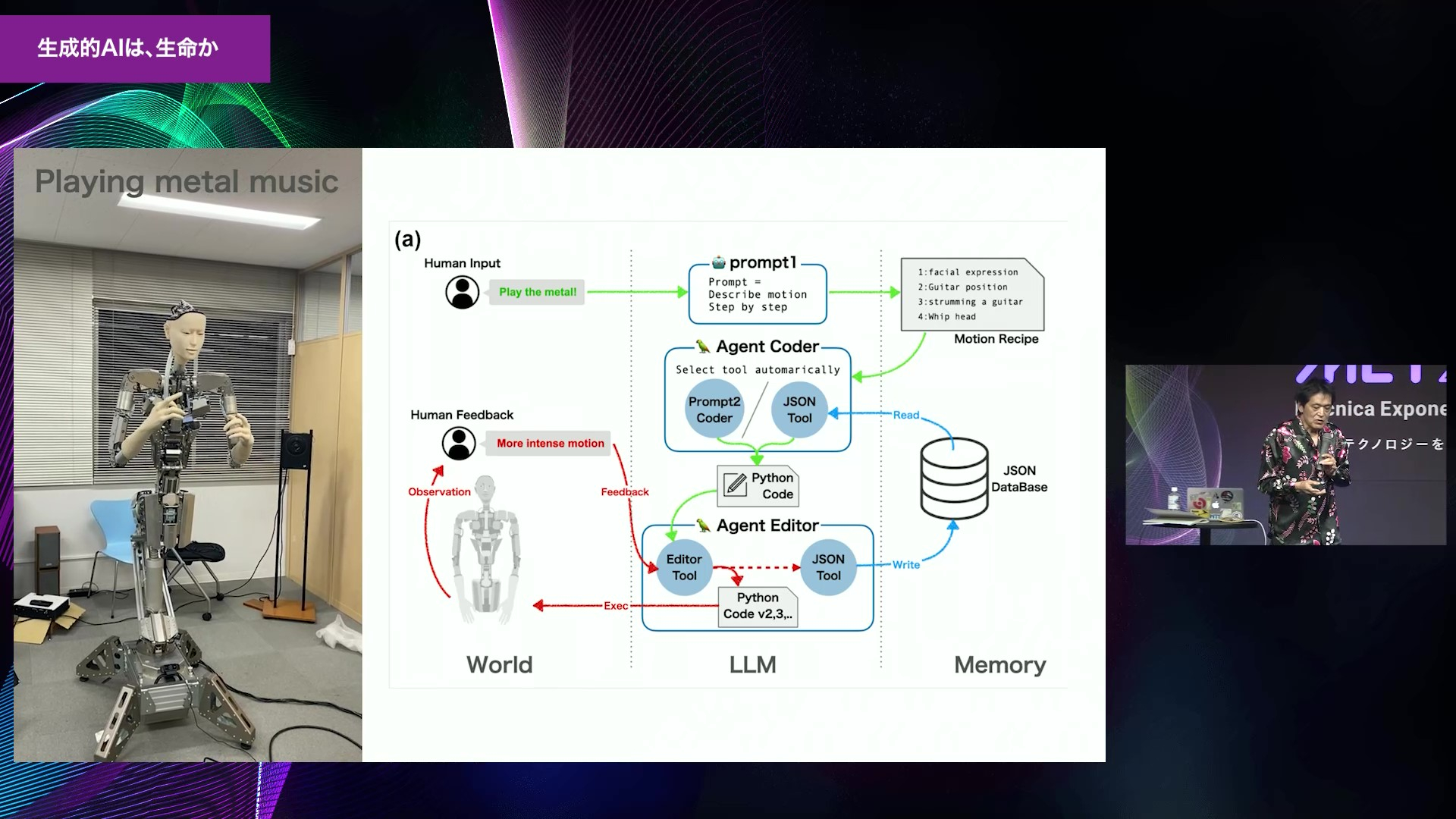

私たちはLLMをALTERに活用することで、「教えていないことでも実行できるようになるのではないか」と考え、いくつかの実験を行いました。たとえば「幽霊のマネをしなさい」と指示すると、ALTERはどうにか頑張って幽霊の格好をしようとしていました。手の角度などは細かく指定しなかったので、この再現度には驚きました。

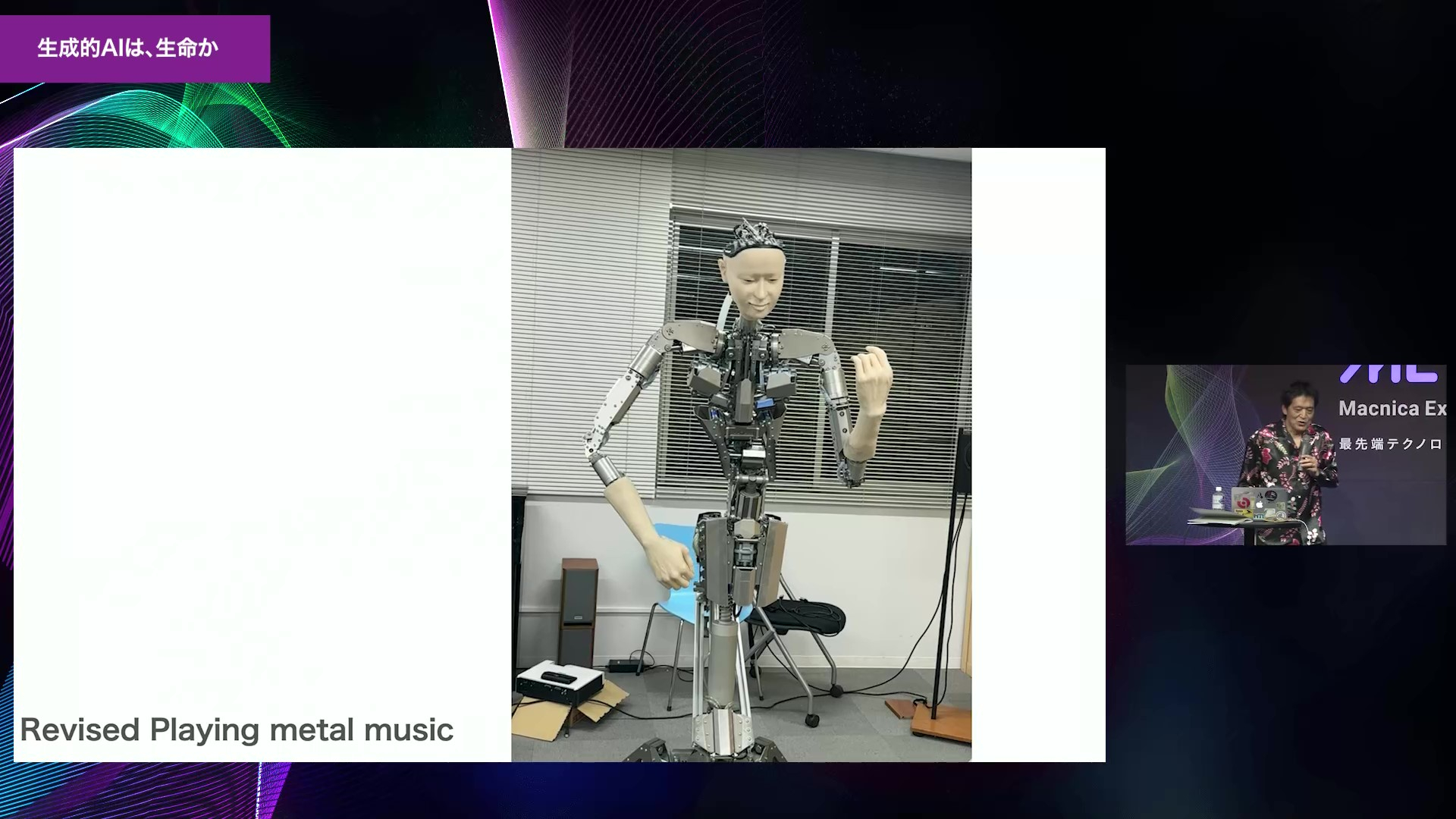

一方で「メタルギターを弾きなさい」と言ったときには、最初は全然それっぽく見えませんでしたが、最終的に「手を下げて」など指示を加えることで、完成形にかなり近づきました。

▲「メタルギターを弾きなさい」と指示した直後。およそギターの持ち方には見えませんが...。

▲指示を調整していくと、ギターを演奏しているポーズに近づきました。

さらに別の実験で、「映画館でポップコーンを食べていたら途中で隣の人のものだったと気づいて、焦る人のマネをして」という指示も出してみたところ、高い再現度でリアクションをしてくれました。アンドロイドにおける学習の過程や振る舞いは、自分の子供に何かを教えるような流れに、非常に早いスピードで近づいていると感じました。

いずれのケースでも、私たちは最初にプロンプトを入力しただけで、「このタイミングでこの動きをして」という指示はしていません。しかし、ALTERは私たちが想定していた動きのすべてを見事に生成してみせました。つまり、LLMにはそれだけ人間の身体的構造や、何にどのくらいの時間を割けばよいかなどの情報が入っているわけです。

これらのことから、LLMもまたブルックスのジュースだと考えることもできるでしょう。そして、LLMと従来から存在する機械を組み合わせることで機械に自発性を持ち込み、思いがけない挙動が生じる可能性が十分にあると思います。

「惑星的思考」をもつことの大切さ

エクスポネンシャルテクノロジー=指数関数的に発展する技術、について考える際に意識したいのが、地球を惑星の1つとして捉える「PLANETARY THINKING」です。私は、これをとても重要なことだと考えています。

通常、人間は我々のスケールでの現象、成功や失敗といったことに焦点を当てて考えがちです。しかし、そもそも人間は原子や分子の量子的相互作用によって存在し、地球という惑星の物質の一部として生きています、また、長い時間を経てアメーバから人間の集団が進化してきました。それも惑星全体の生態系が構築されていることの部分です。つまり、物事の視点を惑星レベルで捉えない限り、未来に必要な技術や、発展について理解することは難しく、線形予測を超えたエクスポネンシャルテクノロジーの理解も難しいのではないでしょうか。

こういった惑星的思考を体現しようとしているのが、DAO・Web3・メタバース・LLMだと私は思います。たとえばLLMがPLANETARY THINKINGに関連している理由は、LLMのデータベースに進化の歴史がつまっている、そこが非常に重要なのです。PLANETARY THINKINGとLLMを繋いだ結果、人間が惑星的思考を理解できる、獲得できるかもしれないことは、非常に面白いと私は思っています。

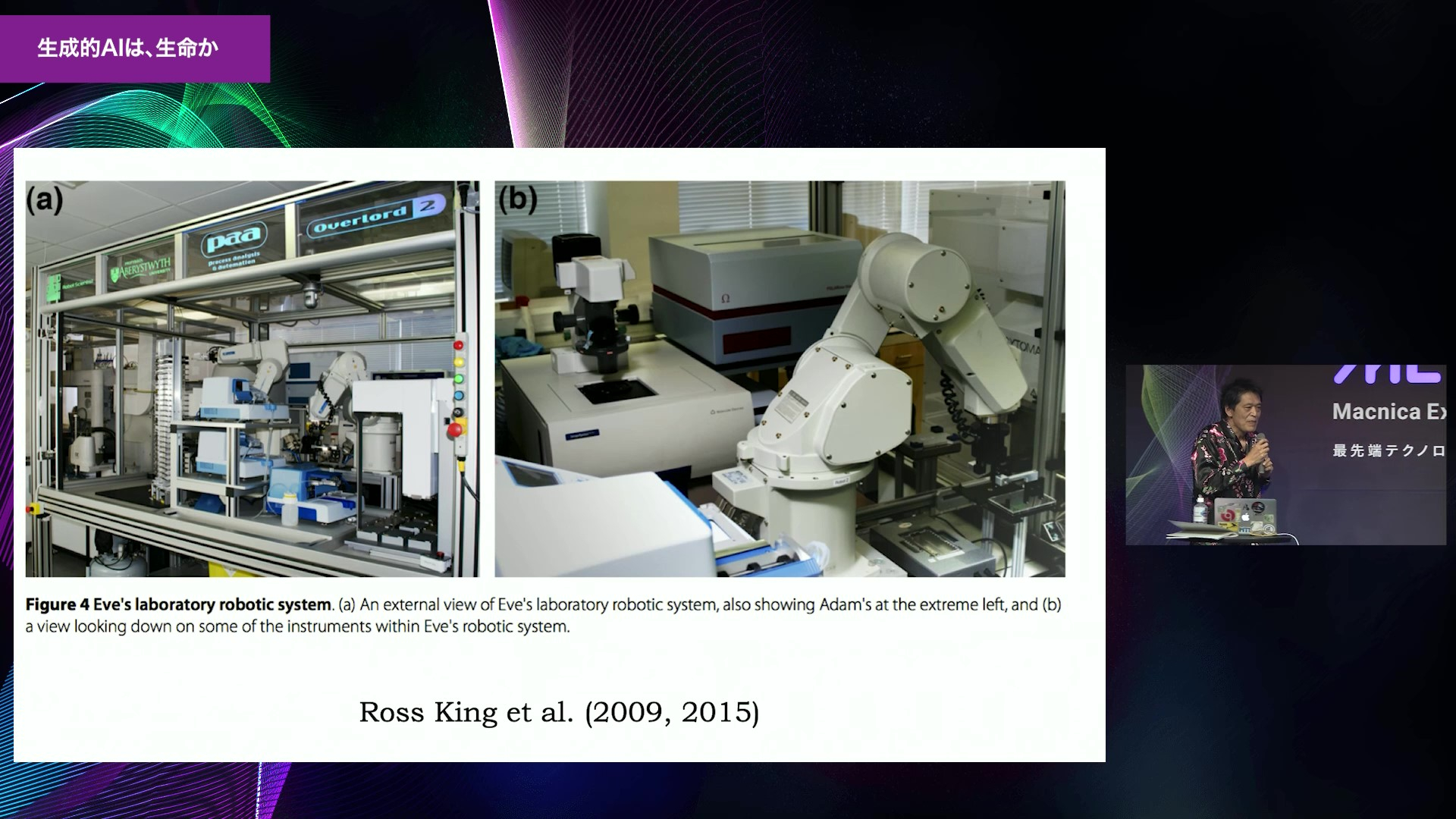

イギリスで化学実験のオートメーション化に取り組んでいる研究者に、Ross King教授がいます。彼はAIを使った科学のオートメーション化の第一人者です。それはLLM登場以前からのことです。彼がその仕組みを造り出したことに私は敬意をもっていますが、現在ではLLMが必要だとも思います。もしLLMを使うようになれば、可能性は爆発的に広がるでしょう。

生成AIの登場で、一部の職業におけるリプレースが懸念されるのはよくあることですが、もっともクリエイティブである科学者こそが、その最初の対象になる可能性もあると私は考えています。なぜなら、彼らが実験室に入ったあとの行動は、毎日大きくは変わらないはずだからです。

人間も機械も同じことを繰り返した場合、そこにクリエイティビティな発見はあるのでしょうか。世界の色々なところに、論理的にはたどりつけない法則性のない穴が空いています。そのため機械は外部と接触する必要があり、つまりは人間と触れ合う必要があり、その結果として発見は起こるのだと思います。クリエイティビティのためには、エラーだらけの人間との接触が重要なわけです。

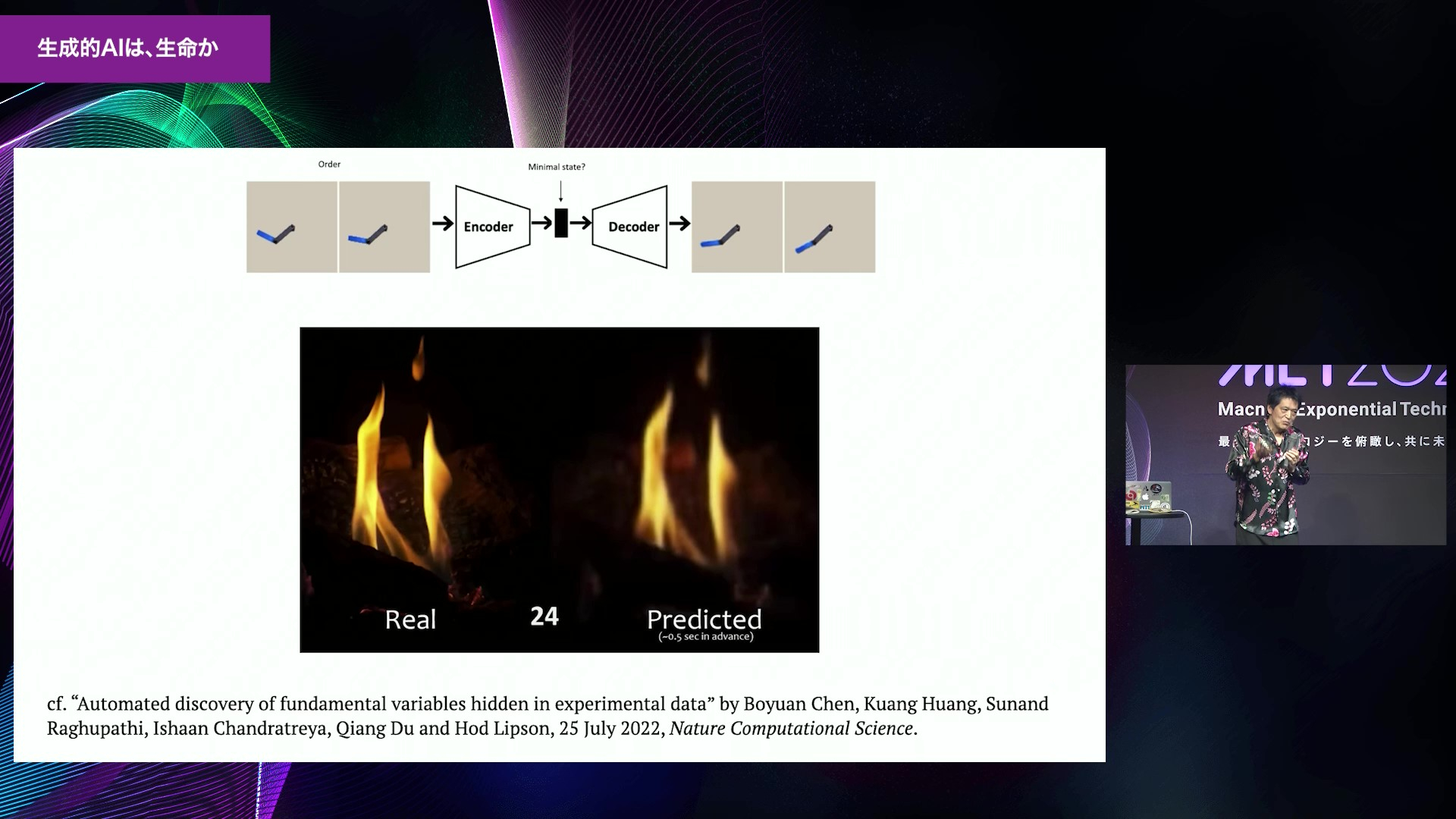

一方でコーネル大学のHod Lipsonのグループは、「物理法則は人間がいなくてもどんどん発展させられる」という論文を出しています。現在は機械が人間を必要とせずに、非常に多くのことができる時代になりました。しかしそうでしょうか。そうなるときは、機械も生命性をもつときなのだろうと思います。

▲コンピュータを使って、燃え盛る火の動きを予測するという実験の様子。左側の本物に対し、かなり高い精度で動きの予測ができていることが分かります。

それはまた、機械が意識をもつ時代なのだろうと思います。たとえば私たちが開発した「Mind Time Machine」は、自分の周囲の空間と時間をどのように再構成しているのかを、VR空間上で確認できる機械です。ゴーグルを装備して大学の回廊を歩いてみると、そこからなめらかに仮想空間へと接続します。床や柱が動きだしたり、それに即してAIが生成した音がきこえてきたりします。これは我々の観念の世界の表象なのでしょう。機械のクリエイティビティの延長上に、こうした意識やクオリアの問題が待っています。

▲VR空間の様子。「この橋を渡ると死ななくなる」、アーティストの荒川修作氏の「天命反転の橋」をVR空間で実現したものです。

極めて独特な内容ながら世界中で人気を博し、多くの賞を獲得した映画(2022年製作。ダニエル・クワンとダニエル・シャイナートが脚本・監督)「EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE」があります。「エクスポネンシャルテクノロジー」という言葉が誕生して10年以上になりますが、現在わたしたちが体験しているのは、まさにこの映画の世界で起こっているようなことなのです。超並列に非同期的につながっている複雑なプロセスが、お互いに関連しながら、進行している。わたしたちが分かろうがどうしようとお構いなく、それでも世界は驀進しています。テクノロジーはもう、待ってくれない状況になっています。

この話のTakeawasは、先ほど述べたように、「現実世界には多くの穴が開いている。その穴こそが、やはりクリエイティビティの本質であり、その穴同士をどのように掠らせるかが重要」ということでしょうか。また、「私たちは、地球というひとつの惑星の歴史の一部である」という惑星的思考や「すべてがいろんなところで同時並行的に進んでいる」ことの恐ろしは今の技術の本質であり、そこから生み出されるクリエイティビティが、現在の世界らしさ、ということなのでしょう。